Actualité école

Conférence Clément Rivière

Une ville à hauteur d'enfants

MER. 4 MARS / 18h

Conférence Clément Rivière

Une ville à hauteur d'enfants

Clément Rivière

Maître de conférences à l'Université de Lille,

Chercheur au CeRIES (Centre de recherche individus, épreuvres, sociétés).

Mercredi 4 Mars 2026 / 18h

Amphithéâtre B

Clément Rivière est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille, directeur adjoint du Centre de recherche « Individus, épreuves, sociétés » (CERIES) et corédacteur en chef de la revue Métropolitiques. Il publie en 2021 un ouvrage intitulé « Leurs enfants dans la ville. Enquête auprès de parents à Paris et à Milan » en rapport avec ce questionnement de la place de l'enfant dans nos villes.

Cette conférence est programmée dans le cadre de la présentation officielle de la collection « L'Architecture et ses mondes » dirigée par Jean-Marc Stébé et Cécile Fries aux Editions de l'Université de Lorraine (EDUL)

Conférence 2025-2026

Conférence Laure-Anne Geoffroy Duprez

Être architecte et s’engager : Exercer, représenter, transformer la profession

MER. 11 FEV. 2026 / 18h

Conférence Laure-Anne Geoffroy Duprez

Être architecte et s'engager :

Exercer, représenter, transformer la profession

Laure-Anne Geoffroy Duprez

Architecte - Présidente de L'Unsfa (Union des Architectes)

Mercredi 11 février 2026 / 18h

Conférence programmée dans le cadre de la formation HMONP.

Ouverte au public.

Exercer la profession d'architecte, c'est déjà s'engager. Mais comment passer de la pratique individuelle à l'action collective ?

Exercer la profession d'architecte, c'est déjà s'engager. Mais comment passer de la pratique individuelle à l'action collective ?

Pour cette conférence, Laure-Anne Geoffroy Duprez proposera un regard sur l'engagement professionnel, la force du collectif et les leviers concrets pour faire évoluer la profession en évoquant notamment les questions de genre et d'égalité professionnelle.

Architecte DPLG, diplômée de l'école d'architecture de Paris Val de Seine en 2003, Laure-Anne Geoffroy Duprez fonde avec Matthieu Geoffroy en 2006 à Reims l'Agence Geoffroy Architectes qui travaille sur des opérations de programmes et d'échelles variés pour des maitre d'ouvrages tant privés que publics.

Présidente de l'Union marnaise des Architectes en 2017 puis vice-présidente de l'Unsfa en 2018, elle occupe depuis janvier 2024 le poste de présidente de l'UNSFA, l'Union des Architectes, principale organisation représentative de la profession.

Conférence 2025-2026

Ventilation naturelle, respirer sans machines

Conférence + exposition

MAR. 24 MARS / 18h

Ventilation naturelle, respirer sans machines

Conférence + Exposition

Alain Bornarel

Ingénieur, corédacteur du Manifeste pour la frugalité heureuse et créative, membre du bureau de l'association Frugalité heureuse

Giampiero Ripanti

Ingénieur - architecte, membre du Bureau d'études Switch (ingénierie, environnement, énergie)

Conférence mardi 24 mars 2026 à 18h

suivie de la présentation de l'exposition à l'école d'architecture de Nancy.

Séance de dédicaces de l'ouvrage Ventilation naturelle, guide pratique et technique (éditions Eyrolles) en présence de la Librairie Didier

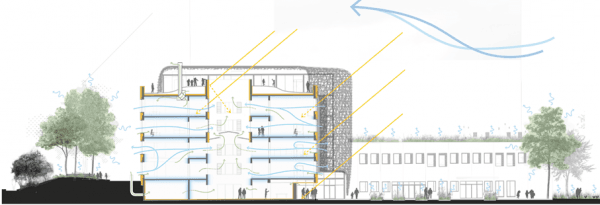

logements Square Delzieux à Saint-Nazaire

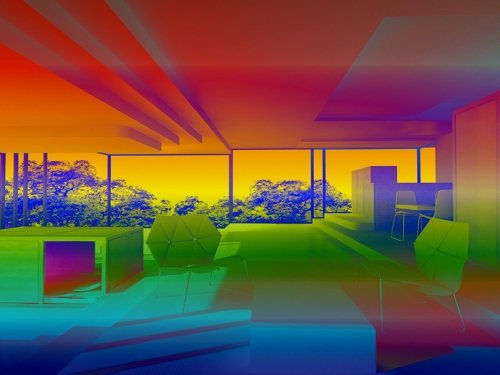

Pratiquée depuis près de 3000 ans, la ventilation naturelle a disparu dans le neuf, au profit de la VMC, dans le courant des années 70. Elle n'a cessé de se développer ces dernières années. Issue des architectures vernaculaires et des savoirs traditionnels les plus anciens, elle fonctionne uniquement grâce aux forces du climat, quand la ventilation mécanique repose entièrement sur la technologie. Avec des bâtiments de plus en plus étanches, il est aujourd'hui essentiel de choisir la bonne solution pour garantir qualité d'air, confort thermique et sobriété énergétique.

Sous sa forme contemporaine, elle peut remplir deux fonctions : l'aération hygiénique et le confort d'été. Il en existe de nombreuses typologies. La plus efficace est la ventilation traversante sous l'effet du vent. La ventilation naturelle par cheminée est créée par le tirage thermique. Une variante de cette dernière est la ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

Médiathèque james Baldwin et Maison des Réfugiés à Paris

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture.

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture. Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Exposition Ventilation naturelle, respirer sans machines

DU 9 AU 24 MARS / Hall d'exposition / Ecole d'architecture de Nancy

Ventilation naturelle ou ventilation mécanique ? De nombreux systèmes existent, s'appuyant sur des technologies bien spécifiques ou sur des principes bioclimatiques. Les comparaisons en termes d'efficacité énergétique, de coût, de résilience, de maintenance ou de convivialité d'usages fluctuent à l'avantage de l'un ou de l'autre, en fonction des solutions retenues, des usages, des climats. Le débat est ouvert et les projets présentés dans cette exposition y prennent part, puisant leur inspiration dans une tradition ancestrale et expérimentant de nouveaux développements de la ventilation naturelle. L'exposition présente les projets de nombre d'acteurs de la frugalité ou qui s'en approchent : Sanchis, Pascal Gonthier, Grand Huit, Emmanuel Pezrès, Nicolas Michelin, ANMA, Dauphins architecture, Emmanuelle Patte, Inex, (apm)&associés, etc.

L'exposition et la conférences sont organisées en partenariat avec le groupe de la frugalité lorraine qui propose une journée d'échanges sur le sujet de la ventilation naturelle à cette occasion.

programme et inscriptions

Visitez le site de la Frugalité heureuse et créative

Conférence 2025-2026

Conférence Philippe Rahm

Architecture climatique

MAR. 6 JAN. 2026 / 18h

Conférence Philippe Rahm

Architecture climatique

Philippe Rahm

Architecte - Maître de conférences titulaire ENSA-Versailles

Professeur à la Haute École d'art et de design de Genève

Mardi 6 janvier 2026 / 18h

Philippe Rahm (né en 1967) est un architecte suisse diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993, docteur en architecture de l'Université de Paris-Saclay en 2019. Son agence d'architecture Philippe Rahm architectes est établie depuis 2008 à Paris.

Philippe Rahm (né en 1967) est un architecte suisse diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993, docteur en architecture de l'Université de Paris-Saclay en 2019. Son agence d'architecture Philippe Rahm architectes est établie depuis 2008 à Paris.

> Médaille d'argent 2019 de l'Académie française d'Architecture

> Chevalier de l'Ordre du Mérite Culturel de Monaco.

Son travail qui étend le champ de l'architecture entre le physiologique et le météorologique, a acquis une audience internationale dans le contexte du développement durable. Il a donné de très nombreuses conférences sur son travail notamment à Yale, au Beijing Forum, ETH Zurich ou l'Université de Melbourne. Philippe Rahm a été résident de la Villa Medicis à Rome en 2000.

Maître de conférences à l'ENSA Versailles et professeur à la Haute École d'art et de design de Genève (HEAD – Genève, HES-SO), il est l'auteur des ouvrages « Histoire naturelle de l'architecture » aux Éditions Points, « Le Style Anthropocène » chez Head-Publishing et la monographie « Climatic architecture » publiée à chez Actar en 2023. En 2025, il est co-commissaires des biennales d'Île-de-France et de Saint-Etienne.

Repères biographiques

- En 2007, une exposition personnelle lui était consacrée au Centre Canadien d'Architecture de Montréal.

- En 2008, il est l'un des vingt architectes internationaux sélectionnés pour la 11e Biennale d'Architecture de Venise (participation en 2017 aux Biennales d'architecture de Séoul et de Chicago).

- En 2011, il est lauréat avec Catherine Mosbach & Ricky Liu du concours international pour Central Park, un nouveau parc urbain à Taichung, Taiwan de 70 hectares et de ses bâtiments qui a ouvert en août 2018.

- En 2017, avec Nicolas Dorval-Bory, il est lauréat du concours de l'aménagement de l'Agora de La Maison de la Radio (Radio-France) à Paris, en cours d'étude.

- En 2019, avec OMA, il est lauréat du projet de réaménagement urbain du quartier de Farini de 62 hectares et d'un parc de 14 hectares à San Cristoforo à Milan en Italie.

- En 2020-2021, il est le commissaire et l'auteur de l'exposition et du livre « Histoire naturelle de l'architecture » au Pavillon de l'Arsenal à Paris.

Interview Urbanisme.fr / La forme suit le climat

Actualité école

Conférence Karim Lahiani

Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ?

MAR. 4 NOV. / 18H

Conférence Karim Lahiani

Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ?

Karim Lahiani

Paysagiste, urbaniste, géographe et politiste

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024

Atelier Le Vent se lève !

Mardi 4 novembre 2025 / 18h

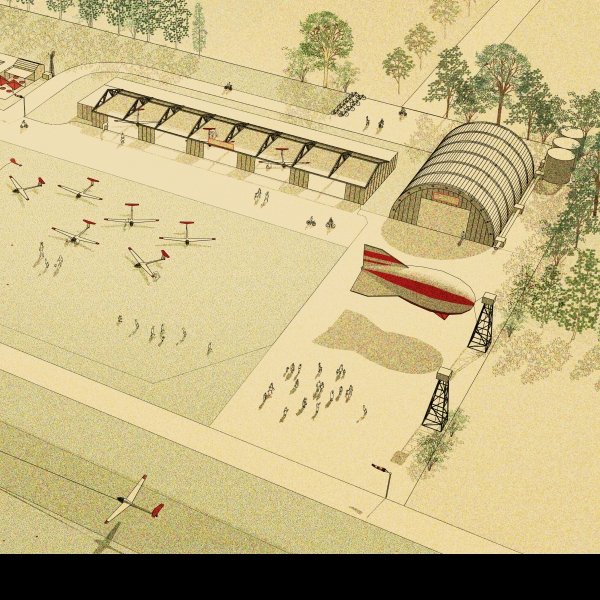

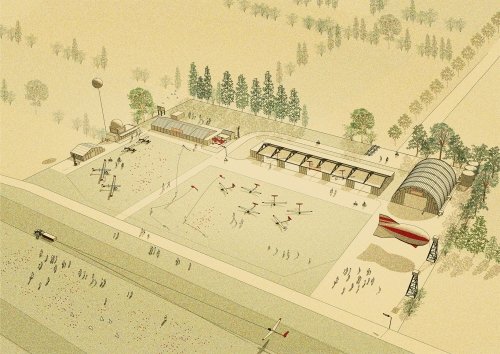

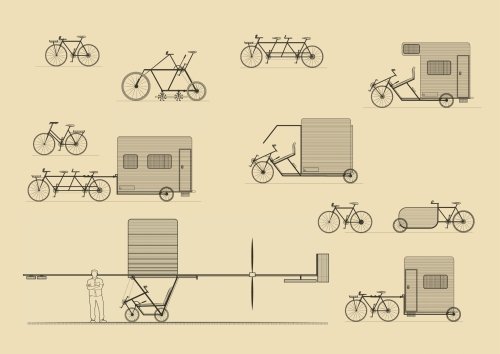

Que signifie encore faire « projet » aujourd'hui ?

Dans un monde plongé dans une crise écologique systémique, la question de la place du praticien dans la société, qu'il soit architecte, paysagiste ou urbaniste, se pose. Cette recherche de sens induit de réfléchir sur plusieurs points qui touchent directement aux métiers de l'aménagement du territoire :

- Le caractère politique de ce que nous faisons. Il s'agit de sortir du vase-clos des acteurs de l'aménagement pour mettre nos projets en place publique et les discuter démocratiquement. Les luttes écologiques peuvent se trouver aux avant-gardes de cette mise en débat.

- Le caractère éthique de toute action qui modifie les équilibres de l'espace, du vivant et du corps social. Construire un système de valeur qui replace l'humain et le non humain, les liens, la réparation, le soin, la transmission et la recherche du bonheur en tant que buts en soit dans nos projets.

- Le caractère poétique mis aux oubliettes par le capitalisme. Il s'agit de faire surgir la valeur, l'épaisseur et les singularités du monde, de construire des imaginaires désirables et alternatifs pour retrouver un sens à l'action.

Le propos sera étayé par trois projets emblématiques de l'atelier.

Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste diplômé de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l'Institut d'Urbanisme de Lyon et des Instituts d'études politiques de Paris et de Lyon. Lauréat des concours d'architecture Europan 16 et Europan 17, il fonde en 2022 son propre atelier à Toulouse, Le Vent se Lève ! qui se revendique d'une écologie profonde et radicale. Ses projets requestionnent nos pratiques d'aménagement et formulent une critique de la société thermo industrielle. Cette posture engagée se concrétise par une démarche qui replace les imaginaires et les utopies au coeur des dynamiques territoriales et des luttes écologiques, à l'image du projet Une Autre Voie, alternative à l'autoroute A69, ou des Gohards en Commun.s sur la ZAC contestée Doulon-Gohards à Nantes. Il est lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024, récompensé pour ces nouvelles pratiques de l'urbanisme et leur contribution au débat d'idée.

Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste diplômé de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l'Institut d'Urbanisme de Lyon et des Instituts d'études politiques de Paris et de Lyon. Lauréat des concours d'architecture Europan 16 et Europan 17, il fonde en 2022 son propre atelier à Toulouse, Le Vent se Lève ! qui se revendique d'une écologie profonde et radicale. Ses projets requestionnent nos pratiques d'aménagement et formulent une critique de la société thermo industrielle. Cette posture engagée se concrétise par une démarche qui replace les imaginaires et les utopies au coeur des dynamiques territoriales et des luttes écologiques, à l'image du projet Une Autre Voie, alternative à l'autoroute A69, ou des Gohards en Commun.s sur la ZAC contestée Doulon-Gohards à Nantes. Il est lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024, récompensé pour ces nouvelles pratiques de l'urbanisme et leur contribution au débat d'idée.

Actualité école

Conférence Mathieu Berteloot - SAP DIJON

Il fera peut être beau demain ?

MER. 22 OCT. / 19h Métropole de Dijon

Conférence Mathieu Berteloot - SAP DIJON

Il fera peut être beau demain ?

Mathieu Berteloot

Architecte - atelier Hart Berteloot (Lille)

Maître de conférences à l'ENSAP de Lille

architecture et patrimoine à Dijon

Mercredi 22 octobre 2025 / 19h

Métropole de Dijon - Salle du conseil

L'ARCHITECTURE, FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les transformations actuelles de nos sociétés, les enjeux économiques, politiques et sociaux, la pression environnementale ou encore la mondialisation modifient profondément nos manières de comprendre, de représenter et de concevoir l'architecture aujourd'hui. Dans ce contexte d'incertitude, l'exercice du projet architectural nécessite de réinterroger nos outils, nos méthodes et nos rôles.

En tant que praticien mais aussi enseignant, Mathieu Berteloot considère l'ère de la transition comme point de départ d'une juste réflexion architecturale. Celle-ci, intègre la question de la transition écologique dans un cadre plus large, en abordant aussi bien la notion de tiers paysage que celle de tiers lieux, en explorant la question de l'hybridation programmatique ainsi que celle du commun. Et tout cela doit être mené en parallèle des transitions politiques, économiques et sociétales contemporaines.

Face au changement climatique, le projet d'architecture exige désormais une prise de position claire vis-à-vis de l'espace afin de préserver les ressources naturelles.

LES OUTILS DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Selon Mathieu Berteloot, l'enseignement de l'architecture ne vise ni le consensus ni un consentement contraint. Les projets développés par les étudiants lors de la semaine Architecture et Patrimoine à Dijon, cette année, ne chercheront pas à répondre à des attentes figées ou à des scénarios préconçus. Ils seront avant tout proactifs : des projections réfléchies d'une réalité urbaine et paysagère, servant de support à la discussion à travers une expression architecturale précise.

« Penser » le projet, c'est d'abord apprendre à maîtriser les outils de la conception. Cela passe par les moyens de représentation — le dessin à la main, le collage, la maquette — mais aussi par une compréhension fine des ressources, et de la matière.

Tout au long de cet exercice intensif, l'apprentissage de ces outils dès les premières visites de site viendra nourrir une réflexion collective. La maquette, le collage ou le croquis ne seront pas uniquement des moyens d'analyse ou d'observation ; ils sont aussi les instruments de conception.

Mathieu Berteloot est architecte DPLG, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille. Après différentes expériences à Paris et en région, il co-fonde en 2010 l'atelier Hart Berteloot avec Heleen Hart. Cette collaboration fructueuse est marquée par une reconnaissance régulière, notamment en 2024 avec le prix AMO et le Prix D'Architectures 10+1 pour un petit troquet à Quesnoy-sur-Deûle, ainsi qu'en 2021 avec le Grand Prix D'Architectures 10+1 pour le pôle culturel et cinématographique de Marcq-en-Baroeul. Leur projet du conservatoire de musique et pôle culturel de Montataire a aussi été finaliste du prestigieux prix Mies Van der Rohe en 2019.

Mathieu Berteloot est architecte DPLG, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille. Après différentes expériences à Paris et en région, il co-fonde en 2010 l'atelier Hart Berteloot avec Heleen Hart. Cette collaboration fructueuse est marquée par une reconnaissance régulière, notamment en 2024 avec le prix AMO et le Prix D'Architectures 10+1 pour un petit troquet à Quesnoy-sur-Deûle, ainsi qu'en 2021 avec le Grand Prix D'Architectures 10+1 pour le pôle culturel et cinématographique de Marcq-en-Baroeul. Leur projet du conservatoire de musique et pôle culturel de Montataire a aussi été finaliste du prestigieux prix Mies Van der Rohe en 2019.

Parallèlement à sa pratique professionnelle, Mathieu Berteloot s'implique dans des projets de recherche et d'exposition, collaborant avec des figures majeures telles que Rem Koolhaas lors de « Mutations » en 2000, ou encore avec Arc en Rêve pour l'exposition « Les usages du monde » en 2021. Ces expériences nourrissent une réflexion approfondie sur la transformation des territoires habités.

Convaincu que la complexité territoriale, sociale et matérielle de ces espaces impose une approche sensible et respectueuse, Avec Heleen Hart, ils privilégient systématiquement la transformation de l'existant à la démolition. L'atelier Hart Berteloot s'est ainsi spécialisé dans la réhabilitation, la restauration, l'agrandissement, le changement d'affectation et le réemploi du déjà là. Qu'il s'agisse de bâtiments ordinaires ou monumentaux, anciens ou récents, reconnus ou anonymes, chaque construction est traitée avec une même attention rigoureuse : son histoire est minutieusement retracée, ses potentialités pour l'usage, la structure et l'écriture architecturale soigneusement évaluées.

Depuis 2009, en parallèle des projets construits, Mathieu Berteloot est maître de conférences à l'ENSAP Lille, où il co-dirige avec Véronique Patteeuw le Studio Spolia. Cet atelier de projets s'attache à explorer les enjeux de la transformation du « déjà-là » face aux défis posés par le changement climatique, poursuivant ainsi son engagement pour une architecture responsable et respectueuse des héritages.

Actualité école

Conférence Sébastien Ludwig

Christian Devillers : le projet urbain en héritage

MAR. 14 OCT. / 18H

Conférence Sébastien Ludwig

Christian Devillers : le projet urbain en héritage

Sébastien Ludwig

Architecte-urbaniste

Directeur général de l'agence D&A (Paris)

Mardi 14 octobre 2025 / 18h

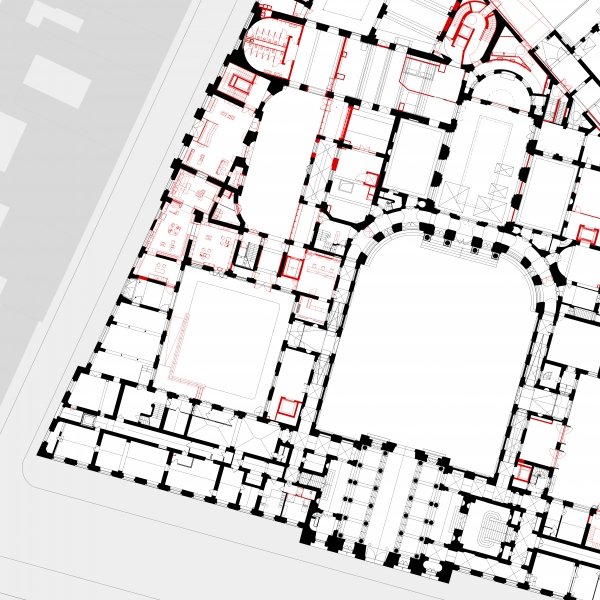

Projet ZAC Nice Méridia - Photo : Antoine Duhamel

Aux origines de l'agence D&A, l'Atelier d'Urbanisme et d'Architecture fondé dans les années 60 a été un laboratoire sans équivalent : première grande agence pluridisciplinaire française, il rassemblait architectes, urbanistes, historien, paysagistes, ingénieurs, sociologues et économistes. Parmi eux, des figures comme Paul Chemetov, Bernard Huet, Michel Corajoud, Alexandre Chemetoff ou encore Henri Raymond, tous réunis dans une approche collective du projet. L'atelier incarnait un manifeste : croiser les savoirs, ouvrir l'atelier, fabriquer du commun.

Christian Devillers y est entré en 1974. Nourri d'histoire, de géographie, de sociologie et de sciences techniques, il a développé rapidement une pensée critique du projet. Contre « la posture d'architecte-artiste héritée des Beaux-Arts », il revendique celle d'un artisan de la transformation urbaine et, contre le geste isolé, il promeut la transversalité.

Élaborée par Devillers dans les années 1970 comme alternative critique à l'urbanisme réglementaire, la notion de projet urbain prend racine dans un article fondateur publié en 1976 dans L'Architecture d'Aujourd'hui (n°187) sous le pseudonyme Alfred Max. Intitulé Pour un projet de forme urbaine, ce texte ne se contente pas d'introduire un vocabulaire inédit : il inaugure une nouvelle manière de penser et de conduire la transformation des villes.

La pensée de Christian Devillers s'est construite dans une dialectique constante entre théorie et pratique. Dès les années 1970, il affirme une posture d'architecte-chercheur : ni maître d'oeuvre isolé, ni théoricien détaché du terrain, mais praticien critique, engagé dans la transformation des territoires à partir de l'observation du réel.

Le projet urbain n'est ni un dispositif figé ni une recette technique, mais une pensée vivante de la transformation des territoires, capable de composer avec les contraintes pour mieux les détourner. Réinventer le projet urbain suppose de rompre avec l'homogénéisation, tout en intégrant les logiques économiques et techniques pour mieux les infléchir. Il s'agit de passer d'une ville de modèles reproductibles à une ville habitée, conçue sur-mesure à partir de ses habitants, de ses milieux, de ses ressources et de ses savoir-faire.

La crise climatique ne fait que renforcer cette remise en question. La ville est aujourd'hui à la fois responsable de déséquilibres environnementaux majeurs et particulièrement vulnérable à leurs effets. Si le projet urbain se résume à l'artificialisation de sols vierges ou à la consommation d'espaces naturels, il ne peut qu'être décrié à juste titre. Le temps est venu de réinterroger ses finalités et ses méthodes, à l'aune des limites planétaires et de la nécessité de préserver les ressources.

Le projet urbain accompagne ces mutations : il peut être autant un outil de croissance, qu'un outil d'accompagnement de la décroissance, de régénération, d'adaptation. Il n'oppose pas l'urbain et le rural : il lie les espaces productifs, agricoles, artisanaux, logistiques, aux espaces résidentiels, de travail, de soin ou de sociabilité. Pluridisciplinaire par nature, il se nourrit de l'urbanisme, du paysage, de l'architecture, mais aussi de la sociologie, de l'économie et de la recherche.

Projet ZAC Nice Méridia - Photo : Antoine Duhamel

Sébastien Ludwig est architecte-urbaniste et Directeur Général de l'agence D&A (Devillers & Associés). Ancien élève de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, il y a été formé au début des années 2000 au projet urbain par André Vaxelaire et Marc Verdier, dans une école où enseignait également Christian Devillers, fondateur de l'agence et théoricien de ce concept.

Sébastien Ludwig est architecte-urbaniste et Directeur Général de l'agence D&A (Devillers & Associés). Ancien élève de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, il y a été formé au début des années 2000 au projet urbain par André Vaxelaire et Marc Verdier, dans une école où enseignait également Christian Devillers, fondateur de l'agence et théoricien de ce concept.

Architecte diplômé d'état en 2008 puis HMONP en 2012, il a débuté sa carrière à Amsterdam, avant de rejoindre Paris et l'agence Philipon-Kalt, où il a travaillé sur l'écoquartier fluvial de l'Île Saint-Denis, devenu en 2024 le Village des athlètes des Jeux de Paris 2024.

Directeur du pôle Ville et Territoire de 2020 à 2025, il a développé une approche exigeante où urbanisme, architecture et paysage s'articulent étroitement, avec une attention particulière portée à la qualité des usages, des ambiances et de la vie quotidienne. Associé depuis 2019, il est aujourd'hui directeur général de l'agence, assurant la continuité de l'héritage intellectuel et méthodologique de Christian Devillers tout en accompagnant les mutations contemporaines de la fabrique urbaine.

Actualité école

Conférence Philippe Prost

L’architecture ou l’art de transformer le réel

MAR. 7 OCT. / 18H

Conférence Philippe Prost

L'architecture ou l'art de transformer le réel

Philippe Prost

Architecte-urbaniste

Professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville

Grand Prix National d'Architecture 2022

Mardi 7 octobre 2025 / 18h

Conférence dans le cadre du Workshop RE-FACT 2025

La transformation demeure un acte de foi en l'avenir. Elle offre la possibilité d'une création architecturale, urbaine et paysagère unique parce que partant d'un substrat spécifique, mémoire matérielle et immatérielle des lieux formant l'essence même du renouvellement d'un site. Œuvre unique et oeuvre ouverte à la fois, fruit d'auteurs successifs, que les usages revisitent sans cesse. Philippe Prost est architecte-urbaniste et enseigne à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Penseur de la transformation de l'existant il est lauréat du Grand Prix National de l'Architecture en 2022 récompensant ses réalisations qui témoignent de l'alliance entre patrimoine et

Philippe Prost est architecte-urbaniste et enseigne à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Penseur de la transformation de l'existant il est lauréat du Grand Prix National de l'Architecture en 2022 récompensant ses réalisations qui témoignent de l'alliance entre patrimoine et

Parmi ses réalisations on peut citer : le Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, l'Anneau de la Mémoire (2014), la cité des Électriciens à Bruay-la- Buissière (2017), la Monnaie de Paris (2017), l'intervention de mise en valeur et réhabilitation de la citadelle de Belle-Île-en-Mer (1991-2006). Il mène actuellement le projet de réaménagement du Port Vauban d'Antibes et à remporter en 2025 le concours pour l'aménagement de la place de la Concorde à Paris.

Auteur de nombreux articles et ouvrages notamment sur l'architecture de guerre dont Vauban, le style de l'intelligence, Une oeuvre source pour l'architecture contemporaine, Prix du livre d'Architecture de l'Académie d'Architecture en 2008 et Par art et par nature, architectures de guerre aux Editions les Édifiantes en 2019.

Une monographie La mémoire vive aux éditions Norma lui a été consacrée en 2025 à l'occasion de l'exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Actualité école

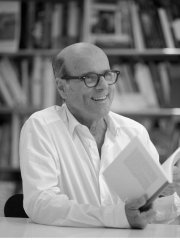

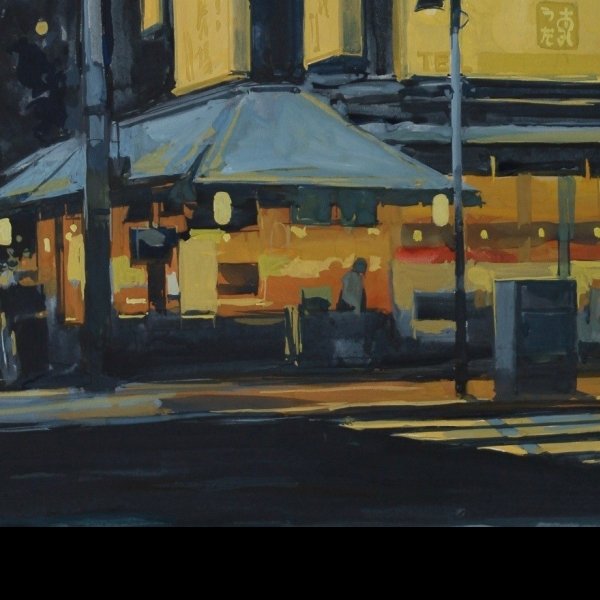

Conférence Gilles Marrey

Le dessin comme pensée dépliée

VEN. 19 SEPT. / 16h30

Conférence Gilles Marrey

Le dessin comme pensée dépliée

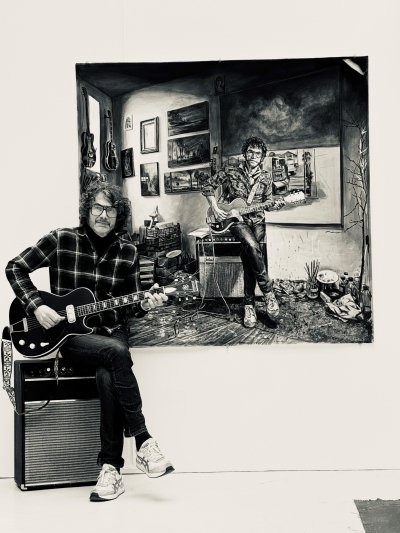

Gilles Marrey

Peintre, graveur et dessinateur

Enseignant à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris

Maitre de conférences ATR à l'Ecole d'Architecture de Paris-Belleville

Membre du collectif La main de L'Architecte.

Vendredi 19 Septembre 2025 / 16h30

"Les carnets de dessin sont mes moissons du réel, ce sont aussi des champs où la pensée s'articule et se déploie, avec ses hypothèses et ses ratures.

"Les carnets de dessin sont mes moissons du réel, ce sont aussi des champs où la pensée s'articule et se déploie, avec ses hypothèses et ses ratures.

Ouvrir ces carnets, où s'agencent les préambules et les alternatives de mes peintures, c'est redécouvrir leurs matrices et leurs espoirs.

Parfois la page s'émancipe, elle se détache de son intention (de son dessein) et le dessin de son motif, ouvrant d'autres perspectives. Parfois l'accident, heureux ou malheureux, la dévie de sa trajectoire, parfois elle échoue. Les carnets sont aussi des ressources pédagogiques, des terrains d'essais, des mises au clair de problèmes de représentation, de cadrages, devenus trop épineux. Ce sont aussi des refuges où la réflexion s'élabore, où la décision se mûrit, où le réel devient intelligible."

Diplomé de l'école des Beaux-Arts de Rouen, Prix de la Villa Médicis Hors les Murs, Gilles Marrey expose régulièrement en France et aux États Unis depuis une trentaine d'années en galeries et en institutions. Dernière exposition « Constellation » à Paris en Avril 2025 à l'espace Commines et la prochaine au Fall Show de San Francisco en octobre 2025.

Après un rapide survol de son parcours et de son travail, Gilles Marrey présentera quelques uns de ses carnets, les corrélera avec leurs contextes et leurs sources et tissera des liens entre sa pratique et son expérience de la transmission du dessin. La conférence se terminera par une démonstration participative : apportez vos carnets !

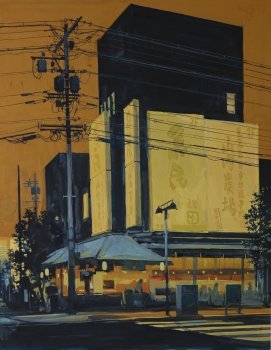

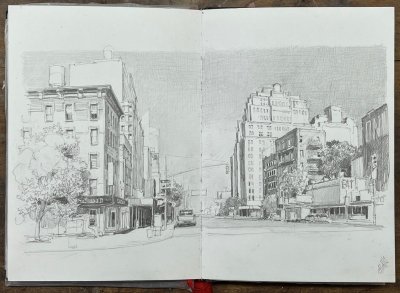

Dessin de Jacques Bernard - artiste peintre

Conférence 2025-2026

Conférence inaugurale - Salima Naji

Édifier une architecture terrestre. De la main à la matérialité

JEU. 2 OCT. / 18h30

Conférence inaugurale - Salima Naji

Édifier une architecture terrestre.

De la main à la matérialité.

Salima Naji, architecte et anthropologue

Chevalier des Arts et des Lettres 2017

Global Award for sustainable achitecture 2025

Grande médaille d'or de l'Académie d'Architecture 2024

Conférence inaugurale à l'école d'architecture de Nancy

Jeudi 2 octobre 2025 / 18H30

Aujourd'hui, l'effritement des pratiques constructives est bien là.

Aujourd'hui, l'effritement des pratiques constructives est bien là.

L'anonymisation de la fabrique de la quotidienneté dans les sociétés industrialisées est à l'oeuvre, dans les usages et procédés constructifs, même «durables» ou issus de la «nature». Et pourtant, des gestes édificateurs persistent et peuvent se maintenir parfois au profit d'une juste mesure qui n'oublie pas de veiller sur les vivants, nos alliés.

Dans son ouvrage manifeste, Architectures du bien commun, éthique pour une préservation, (Genève : Métis presses, 2025 seconde édition), Salima Naji défend une architecture à dimension humaine, innovante et respectueuse des écosystèmes. Architecte DPLG (École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette), Salima Naji ancre l'architecture dans la matérialité des territoires, pour de grands projets portés par le gouvernement marocain, la revitalisation du Ksar d'Assa (2005-2011) ou encore la régénération de la forteresse d'Agadir (2017-2022), comme pour des projets plus modestes conçus souvent avec les communautés dans l'arrière-pays.

Sa pratique est doublée d'une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation profonde entre les sociétés et leur environnement. Sa thèse de doctorat en anthropologie sociale (École des hautes études en sciences sociales à Paris) a pour objet une réflexion sur l'héritage de l'institution des greniers collectifs et vient compléter une formation Beaux-Arts et un troisième cycle en Arts, Esthétique et technologies de l'image à Paris 8. Salima Naji est membre du comité scientifique du Musée berbère du Jardin Majorelle depuis sa création en 2011 dont elle a notamment conduit la section d'architecture mais également plus récemment, le commissariat d'une exposition de synthèse au Mucem de Marseille.

Salima Naji compte parmi les 100 women architects in practice repérées par le RIBA (Royal Institute of British Architects) en 2023 ainsi que tout dernièrement avec The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture (1960–2020) paru en 2025.

- 2025 - Global Award for sustainable architecture

- 2025 - Mention Honorable du Prix de l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC-RAIC)

- 2024 - Grande médaille d'or de l'Académie d'Architecture

- 2024 - Prix européen d'architecture Philippe Rotthier (Mention renouveau des techniques vernaculaires, Bruxelles)

- 2017 - Chevalier des Arts et des Lettres pour l'ensemble de son parcours

Reportage ARTE (2020)

Global Award 2025

Présentation du projet lauréat de Salima Naji : Centre d'Interprétation du Patrimoine de Tiznit, rénovée contient un théâtre en plein air, achevé en 2008, ainsi que le Centre d'Interprétation du Patrimoine, constitué d'une structure en béton et de murs en terre.