DEA Cycle Master

L'école propose une structuration du deuxième cycle en 4 domaines d'études qui peuvent se décliner en plusieurs parcours personnalisés :

-

Architecture, villes, territoires et sociétés

-

Architecture, ingénierie et environnement

-

Architecture, histoire et patrimoine

-

Architecture, théorie et critique

Pendant le cycle Master, chaque étudiant peut construire son parcours personnalisé en choisissant selon ses aspirations et les compétences qu'il souhaite développer (pour chaque semestre), les enseignements spécifiques d'un domaine (atelier de projet et cours/séminaire).

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'architecte (DEA) est ouverte de droit aux titulaires du diplôme d'études en architecture qu'ils soient issus de l'école d'architecture de Nancy ou bien d'une autre école française, dans le cadre de la procédure dite de transfert entre écoles. Il est également ouvert aux titulaires d'un titre étranger admis en dispense.

Le domaine Architecture, Ingénierie, Environnement propose également deux formations conduisant aux diplômes nationaux de master (DNM) en Design et Génie Civil.

DEA

Diplôme d'Etat d'Architecte

Le Diplôme d'Etat d'Architecte est délivré au terme de 2 années d'études après la soutenance par l'étudiant d'un mémoire de fin d'études (MFE) et d'un projet de fin d'études (PFE).

Le temps de travail encadré est moins important qu'en licence et laisse plus de part au travail personnel étudiant. Ce temps préservé doit permettre aux étudiants à la fois d'enrichir leur culture et d'approfondir certaines problématiques.

Le titulaire du diplôme doit être capable de maîtriser :

- une pensée critique relative aux problématiques propres à l'architecture ;

- la conception d'un projet architectural de manière autonome par l'approfondissement de ses concepts, méthodes et savoirs fondamentaux ;

- la compréhension critique des processus d'édification dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence aux différents usages, techniques et temporalités.

L'exercice de la maîtrise d'oeuvre en nom propre nécessite une formation supplémentaire, la HMONP.

Après l'obtention de 60 crédits européens sanctionnant les deux premiers semestres, l'étudiant peut, le cas échéant, s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, telles que des diplômes nationaux de masters, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.

Documentation à télécharger

| Presentation memoire de fin detude mention recherche | 02 novembre 2020 | Télécharger |

| Dea fiche descriptive stage master jan2026 | 13 janvier 2026 | Télécharger |

| Enseignement s7 diagramme | 06 novembre 2025 | Télécharger |

| Enseignements s9 diagramme | 06 juin 2025 | Télécharger |

études

Remise des parchemins de diplôme

Remise des parchemins de diplôme

Aucun duplicata ne sera délivré

Les parchemins des diplômes sont disponibles auprès de l'école d'architecture après édition et signature par le ou les ministres concernés.Les titulaires de ces diplômes peuvent les retirer auprès du service pédagogique de l'école d'architecture.

Une permanence est ouverte à cet effet le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h30.

Aucun document ne sera adressé par voie postale. Les personnes empêchées peuvent demander à un tier de retirer le ou les parchemins à leur place. Dans ce cas, la personne chargée du retrait devra se présenter à l'école munie d'une pièce d'identité, d'une copie d'une pièce d'identité du titulaire du diplôme ainsi que d'une procuration signée par lui.

Année (ou semestre) de césure

Année (ou semestre) de césure

Définition

La période dite « de césure » s'étend sur une durée maximale représentant une année universitaire pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur la base d'un strict volontariat de l'étudiant qui s'y engage et ne peut être rendue nécessaire pour l'obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. Elle ne peut donc comporter un caractère obligatoire.

Caractéristiques

Tout projet de césure est soumis à l'approbation du chef de l'établissement d'inscription d'origine de l'étudiant au moyen d'une lettre de motivation en indiquant les modalités de réalisation.

La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après la dernière année de cursus. Elle devra se dérouler selon des périodes indivisibles équivalant à au moins un semestre universitaire et débutant obligatoirement en même temps qu'un semestre universitaire.

La césure peut également consister en une année universitaire effectuée dans le but de recevoir une formation dans un domaine autre que celui de la scolarité principale.

Droits et obligations de l'étudiant et de l'établissement

Quelles que soient la nature et les modalités de réalisation de la période de césure, l'étudiant devra maintenir un lien constant avec son établissement en le tenant régulièrement informé du déroulement de celle-ci et de sa situation.

L'établissement d'origine et, le cas échéant, le nouvel établissement d'accueil, signent avec l'étudiant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l'année suivant ceux validés par l'étudiant avant sa suspension.

Les ECTS délivrés au titre des compétences acquises lors de la période de césure peuvent faciliter, le cas échéant, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il entreprenait avant sa césure.

Caractérisation des étudiants en situation de césure

Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant. Il bénéficie ainsi du statut d'étudiant et ses droits à la plupart des avantages liés à ce statut sont préservés. Cette inscription n'entre pas dans le décompte du nombre total de droits à inscription ouverts à l'étudiant au titre de chaque cursus.

Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit. Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits de scolarité.

Bourses et prestations sociales

Si la période de césure consiste en une formation, l'éligibilité de l'étudiant à la bourse est soumise aux conditions de droit commun attachées à la nature de sa formation. La formation doit notamment relever de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou être habilitée à recevoir des boursiers. Le maintien de la bourse est soumis aux conditions de progression, d'assiduité aux cours et de présence aux examens fixées dans le cadre du droit commun.

Dans les autres cas, le droit à bourse peut être maintenu sur décision de l'établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l'étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure. La décision sera prise en fonction de la relation entre la thématique de la césure et la formation dispensée au sein de l'établissement.

Lorsque le droit à bourse est maintenu, celui-ci entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse ouverts à l'étudiant au titre de chaque cursus.

Modalités pratiques

Pour demander à bénéficier d'une césure, vous devez déposer votre demande à l'accueil de l'école ou l'adresser par mail à etudes(at)nancy.archi.fr, au moins un mois avant le début de la césure.

Télécharger le formulaire de demande de césure (pdf)

Transferts entre écoles d'architecture en France

Transferts entre écoles d'architecture en France

Transfert entre écoles

Les étudiants inscrits à l'école d'architecture peuvent demander à être transférés dans une autre école d'architecture française à la rentrée suivante. Ce transfert est de droit entre les deux premiers cycles (L3 et M1). Il est soumis à l'avis des commssions pédagogiques des deux écoles en cas de transfert à l'intérieur d'un même cycle. Ces deux types de transfert sont limités par la capacité d'accueil de l'école demandée.La procédure dématérialisée et mutualisée s'effectue via le portail Taiga de l'étudiant.

Transfert entre écoles

Les étudiants inscrits à l'école d'architecture peuvent demander à être transférés dans une autre école d'architecture française à la rentrée suivante.Ce transfert est de droit entre les deux premiers cycles (L3 et M1).

Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école ne peut intervenir qu'après-accord du directeur de l'école d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études.

Tous ces types de transferts sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements.

La procédure dématérialisée et mutualisée s'effectue via le portail Taiga de l'étudiant

Pour toutes les écoles, l'étudiant doit se connecter à la plateforme TAÏGA, sélectionner (en bas à gauche) la prochaine année universitaire et choisir « transfert » dans le menu. L'étudiant dispose de deux onglets :

- Liste des écoles : indiquant le calendrier de chaque école

- Demande de transfert : c'est ici que l'étudiant effectue toute la procédure de demande de transfert.

Un menu déroulant affiche les écoles dont la période de transfert est active. Sélectionner une école, puis cliquer sur "Postuler". Répéter ceci pour chaque école à laquelle vous souhaitez adresser une demande de transfert.

Attention : la date-limite, le niveau demandé et la liste des fichiers sont propres à chaque école,

Transfert vers l'école de Nancy

Pour les transferts entrants vers l'ENSA Nancy, vous devez effectuer votre demande entre le 15 janvier et le 23 février 2026Pour toute demande, joindre à votre demande une lettre de motivation, un dossier de travaux, ainsi que le programme des études suivies en cas de transfert en cours de cycle. Les relevés des notes de votre cursus nous sont communiqués par votre école d'origine.

Pour un accès en 1ère année du 2e cycle, préciser le domaine d'études choisi et joindre un certification de niveau de langue en langue vivante étrangère correspondant au niveau B1 du CECR.

Pour un accès en 2e année du 2e cycle, vous devez être en mesure de soutenir votre mémoire de fin d'études à la fin du semestre 9.

ATTENTION : étudiants ayant suivi un cursus en architecture dans une ENSA et souhaitant effectuer une demande de reprise d'études

Les étudiants ayant suivi un cursus en architecture dans ENSA française, ayant interrompu leur cursus depuis au moins 2 ans, et souhaitant reprendre leurs études doivent faire une demande de reprise d'études à preinscription@nancy.archi.fr avant le 22 férvier 2026 pour la rentrée 2026.

La demande doit comporter une lettre de motivée et justifiant le projet professionnel justifiant la reprise d'études, les relevés de notes du curus en architecture et des éventuels autres formations suivies, un dossier de travaux. Après de la demande dans le cadre d'une phase d'admissibilité, les candidats retenus seront convoqués à un entretien de motivation. Les candidats seront infomés des résultats de la procédure d'admission fin mai.

DomusLab

DomusLab

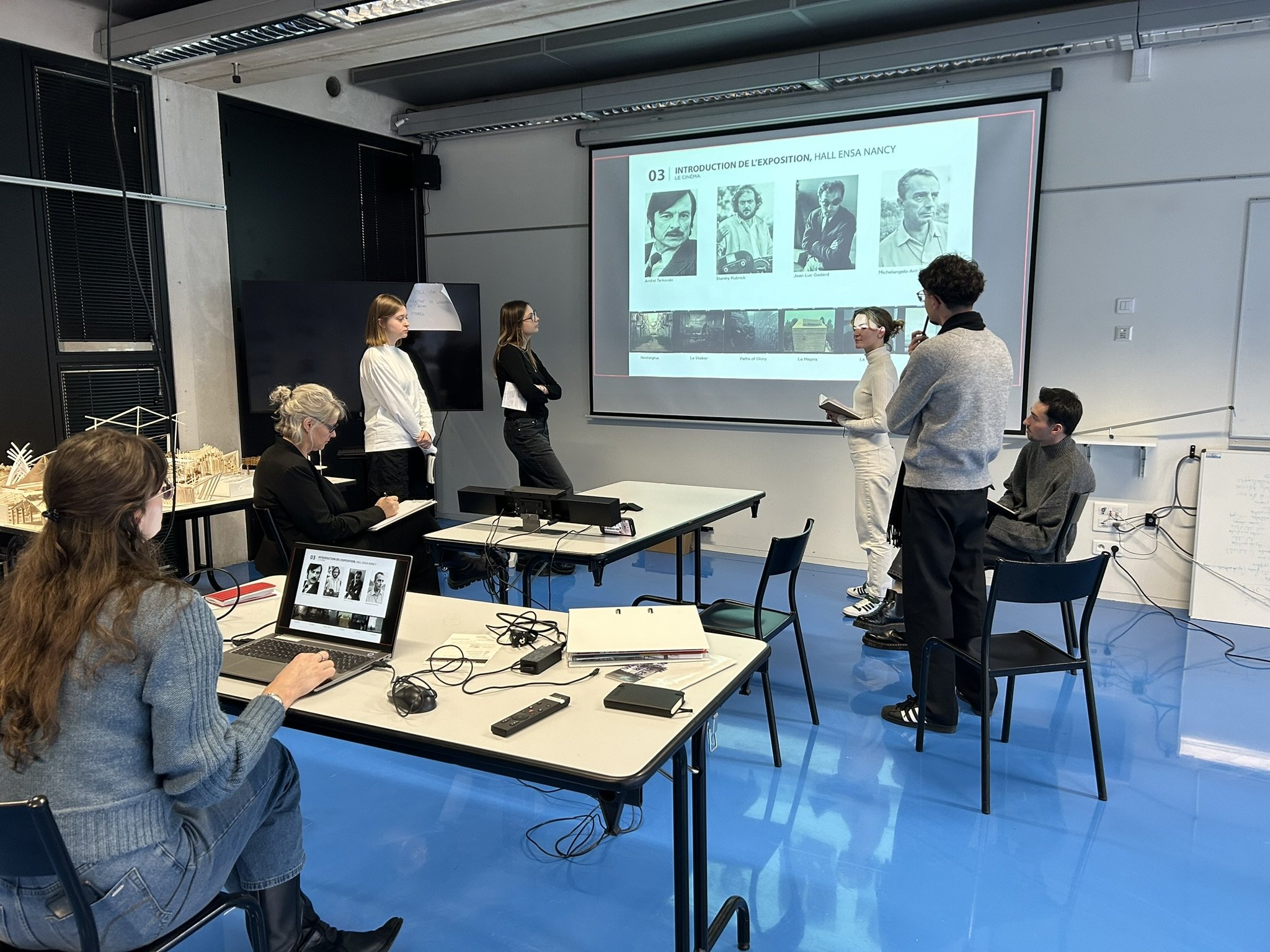

DOMUS LAB

Ces ateliers s'inscrivent dans les activités menées par DomusLab, un espace académique consacré aux enjeux contemporains du logement. Ce groupe a été créé en 2016 par un groupe d'enseignants-praticiens et de chercheurs des ENSA Nancy et Strasbourg. Il vise à faire dialoguer, autour d'une recherche par le projet architectural, trois acteurs stratégiques :

- Les deux écoles nationales supérieures d'architecture du Grand-Est (Nancy et Strasbourg), assumant les missions de formation initiale et continue des architectes ;

- Les laboratoires scientifiques, en particulier le LHAC de l'école d'architecture de Nancy

- Le milieu institutionnel, professionnel et opérationnel : collectivités, bailleurs, concepteurs et bureaux d'études... en prise directe avec les questions concrètes d'ordre politique, économique, juridique, technique.

Sobriété foncière, situations architecturales - 2023/...

Réduire le rythme de l'artificialisation et de la consommation du sol est un des grands objectifs fixés aux collectivités territoriales françaises par le Plan Biodiversité de 2018, puis par la Convention Citoyenne pour le Climat (2019-2020), et enfin par la loi Climat et Résilience (2021).

Amorcé d'abord par une période de réduction de l'artificialisation des sols (2022-2031), l'objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN) en 2050 pose les termes d'un nouvel équilibre à construire dans l'équation multifactorielle de la gestion territoriale.

Dans les petites et moyennes communes rurales ou périurbaines, le modèle de développement, depuis la loi Chalandon de 1971, est traditionnellement celui du modèle du pavillonnaire, système monofonctionnel, proliférant, promouvant la maison avec jardin comme l'horizon désirable d'une vie « à la campagne », « au village » voire « à la nature ». Dès lors, il est logique que toute l'énergie des élus de ces communes, souvent particulièrement et sincèrement engagés, soit tendue vers un horizon de croissance démographique. Pour ces petites communes, la question démographique est vitale et engage tous les pronostics à court terme : une classe qui ferme, un équipement qui n'est plus à niveau ou un médecin qui part sans successeur à la retraite, et c'est toute la fragile dynamique locale qui vacille.

Aujourd'hui, ces territoires qui ont connu un développement incontrôlé, ou connaissent une expansion assez libre, doivent faire le pari de nouvelles formes (urbaines, architecturales, juridiques, foncières) pour continuer à se développer sans s'étendre. Souvent confrontées au cercle vicieux dans lequel chaque

nouveau lotissement provoque l'augmentation de la vacance, ces communes sont abondamment fournies en diagnostics économiques et urbains, mais démunies en termes de plan d'action et de moyens financiers.

Elles sont face à un tournant majeur de leur aménagement : l'atout du terrain abondant et peu cher a été supprimé du jeu, il faut trouver une stratégie avec des cartes incertaines. L'objectif ne change pas. Les nouvelles règles se nomment « sobriété foncière ».

C'est en ce sens que la refonte des documents cadre (SRADDET, SCOT) et les zonages et prescriptions en découlant pour les documents d'urbanisme (PLUi) viennent d'être revus, ou sont sur le point de l'être. La difficile mise au point législative et juridique cadrant la mise en oeuvre de l'objectif ZAN a focalisé l'attention de tous les acteurs et décideurs sur la question du foncier, dans une logique de planification et de zonage. Maintenant que le foncier disponible (et indisponible) est défini, tout le monde se demande comment faire.

Partir d'une recherche située sur le logement permettrait-il d'alimenter l'émergence d'une nouvelle vision de l'habiter en milieu rural ? L'incarnation par le projet architectural d'un renouvellement typologique pourrait-il faire évoluer les montages opérationnels, le panel des acteurs et les règles du jeu ?

Comme pour les expériences passées des ateliers DOMUS LAB depuis 2016, ces questions seront explorées et testées par le projet architectural, ici utilisé comme moyen de recherche et de réflexion libre entre les étudiants, les chercheurs et les acteurs de terrain.

Domus Lab

habiter & Vieillir

entre permanence et adaptations

2018/2023

parution janvier 2024

Télécharger la publication

Les ateliers de projet « Habiter et vieillir », - 2018/2023

Issus du partenariat entre l'école d'architecture de Nancy et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, les ateliers de projet DomusLab " Habiter et vieillir "ont donné lieu à cinq éditions en immersion dans des contextes réels, en lien étroit avec les communes d'accueil : Piennes, Neuves-Maisons, Essey-Lès-Nancy, Colombey-les-Belles et Joeuf. A partir d'un travail de terrain et des apports de la recherche, les travaux des étudiants architectes ont répondu aux problématiques urbaines et architecturales du vieillissement de la population par la diversité des modes d'habiter. Par une approche documentée et propice à l'expérimentation, l'architecture offre un espace de réflexion fécond entre les étudiants, les acteurs de terrain et les habitants, pour ouvrir le champ des possibles et dire : « et si... ? »

A la ville et à la campagne, dans des édifices neufs ou restructurés, en logement individuel ou collectif, la question posée au logement par le vieillissement ne peut se comprendre qu'en relation avec les autres grands enjeux de l'époque contemporaine, notamment la crise climatique, la raréfaction des ressources, une répartition de la richesse toujours plus inégale et un service public en crise. Au terme de ce cycle thématique, 65 projets démontrent pourtant que tous les contextes bâtis sont porteurs de pistes pour soutenir une autonomie prolongée et la possibilité de vieillir chez soi. Puissent-ils donner la conviction aux décideurs, acteurs de terrain et citoyens que l'architecture est bien un des outils pour répondre à ce défi.

Au cours de ces 5 éditions, 65 étudiants ont été mis en situation de projet sur les questions de l'habitat et du vieillissement dans leur deuxième année de cycle Master, c'est à dire dans l'année concluant leur formation en architecture, au moment où elles et ils sont en maîtrise avancée des savoirs théoriques et pratiques de leur discipline. Ce sont donc 65 diplômés en architecture qui sauront porter dans leurs métiers (au pluriel) les problématiques urbaines et architecturales dans le contexte du vieillissement de la population, dans toutes ses diversités.

Habiter et Vieillir, c'est aussi un colloque d'ouverture, ayant réuni une centaine de personnes d'horizons variés, au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle en octobre 2018.

C'est un voyage d'études à Zurich en 2019, à la découverte des opérations coopératives et des modes d'habiter alternatifs, qui confirment leur faisabilité et leur pertinence dans le monde « post covid ».

C'est enfin un événement et une publication de clôture, qui tirent le bilan de ce qui représente plus qu'un enseignement : un espace-temps ouvert et libre pour les étudiants, les acteurs de terrain, les habitants, pour dire « et si ? », et contribuer, par le pouvoir qu'a l'architecture de rendre tangible de nouveaux scenarios, au renouvellement de la pensée sur l'habiter.