Colloque Accélérations Urbaines

9 et 10 octobre 2025

École d'architecture de Nancy et Strasbourg

Ce colloque organisé par les écoles nationales supérieures de Nancy et de Strasbourg a reçu le soutien du ministère de la Culture, de l'Université de Strasbourg, des laboratoires ARCHE, LHAC et Tempora

Programme ici

Pour toute question, veuillez contacter : accelerations@nancy.archi.fr

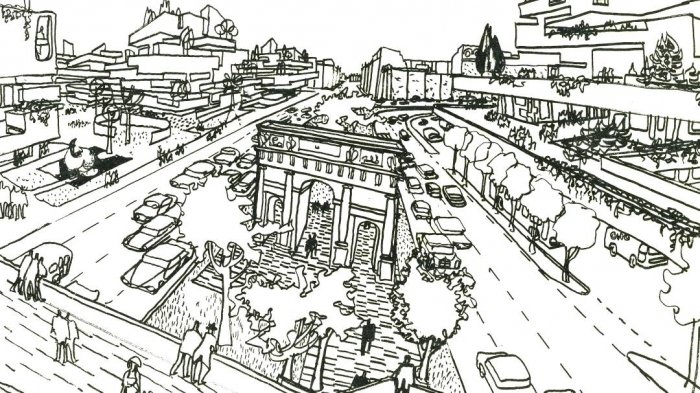

Les années de croissance et la "ville européenne" (année 1950 - 1970)

A STRASBOURG

Programme en détail

- JEUDI 9 OCTOBRE À STRASBOURG,

Au collège doctoral européen, amphithéâtre (46 bd de la victoire)

10h30 VISITE DE LA FACULTÉ DE DROIT (ROGER HUMMEL ARCHITECTE, 1962), STRASBOURG, CAMPUS DE L'ESPLANADE.

Sur inscription obligatoire.

13h30 ACCUEIL

14h INTRODUCTION PAR GAUTHIER BOLLE, CÉDRIC FERIEL ET PIERRE MAURER

14h30 SESSION 1. L'ACCÉLÉRATION URBAINE SAISIE PAR LE LOCAL. DES SOCIÉTÉS CITADINES INVESTIES.

→ Président de session: Emmanuel Bellanger (CHS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Si les années de croissance forment la trame générale de la période, les trajectoires de chaque ville en Europe ne sont pas identiques. Cette session s'intéresse à la manière dont les sociétés urbaines, dans la diversité de leurs composantes, abordent les mutations rapides de la ville européenne et s'impliquent dans des projets. Garder la main sur son avenir, là est un des enjeux majeurs de la période, alors même que

les communes perdent parfois une partie de leur pouvoir décisionnel.

Comment, après 1945, ces sociétés urbaines et notamment leurs élites se projettent-elles dans l'avenir?

- Caroline Bauer (LACTH, ENSAP Lille)

D'un urbanisme volontaire à la naissance d'une

conscience patrimoniale (Nancy, France, 1957-1976)

- Boris Pesce (Fondazione Instituto piemontese Antonio Gramsci, Torino)

La perception par la ville de l'accélération de la

transformation urbaine de Turin à travers le témoignage

des habitants de certains quartiers, le syndicat des

locataires Sunia, les journaux la Stampa, Gazette. Del

Popolo, l'Unita, de 1940 à 1980.

- Bart Tritsmans (Faculty of Design Sciences, University

of Antwerp)

«Tout change – et perpétuellement»: discourses on

modernisation and acceleration in postwar Antwerp

- Lucas Marolleau (Sorbonne Université)

La patrimonialisation au service de l'orientation sociale

et populaire de l'accélération urbaine

- Questions / réponses

16h45 SESSION 2. DANS LES MAILLES DE L'ÉTAT ? JOUER LA PARTITION LOCALE DANS DES POLITIQUES NATIONALES.

→ Président de session: Laurent Coudroy de Lille

(Lab'URBA, École d'urbanisme de Paris)

Fait marquant de la période, l'intervention inédite

de l'État dans l'aménagement urbain constitue l'une

des expériences de la ville européenne de l'aprèsguerre, au moins dans certains pays. Si la mise en place de politiques d'aménagement centralisées est connue, il s'agit ici de se placer du côté des villes

et du terrain « local » pour resituer la manière dont jouent ces contraintes et opportunités nouvelles, et comment s'accordent alors les diverses partitions de la modernisation urbaine.

- Olivier Ratouis (UMR CNRS 7218 LAVUE, Université Paris Nanterre)

Dunkerque express. Changer la ville dans les années 1970

- Hugo Steinmetz (LHAC, ENSA Nancy)

Des ZUP à la marge ? Accélérations et décélérations

d'un urbanisme imposé en Lorraine 1958-1973

- Jean Favreau (UMR1563 AAU, CRENAU, ENSA Nantes, école Centrale Nantes, Nantes Université)

L'évolution de l'agglomération nantaise au prisme de la

mobilité, entre modernité et luttes urbaines.

- Questions / réponses

- VENDREDI 10 OCTOBRE À STRASBOURG,

À l'ENSA de Strasbourg, salle 102

9H ACCUEIL

9H30 SESSION 3. ENTRE GUERRE FROIDE ET INTÉGRATION EUROPÉENNE. PENSER LA VILLE EUROPÉENNE À L'ÉCHELON D'UNE ACCÉLÉRATION CONTINENTALE.

→ Président de session: FILIPPO DE PIERI (POLITECNICO TURIN)

Surtout envisagé pour les années 1980-1990, l'impact du projet européen sur l'évolution des villes a été peu interrogé pour la période initiale (1950-1960). Certes, la prégnance des États-nations au début du XIXe siècle n'a pas empêché les villes européennes de se penser à l'échelle du continent. Mais, à l'heure où les pays se rapprochent afin de consolider une paix durement acquise et alors que des projets internationaux se développent, l'impact de ce mouvement sur l'aménagement urbain mérite examen. Plusieurs villes – essentiellement transfrontalières et au coeur des enjeux continentaux – seront questionnées, en tentant de s'extirper d'une vision essentiellement nationale de l'aménagement urbain. L'ombre d'un autre contexte, celui de la Guerre froide, sera aussi envisagé ici comme expérience européenne.

- Fabien Bellat (EVCAU, ENSA Paris-Val de Seine)

Avenues-miroirs entre l'Allemagne Fédérale et la Démocratique. Auteurs de plans urbains face aux accélérations politiques

- Tristan Siebert (AMUP, ENSA Strasbourg)

Strasbourg, entre volontés d'affirmation de la métropole française sur le Rhin et de préservation du coeur historique

- Amandine Diener (GRIEF, ENSA Bretagne)

Mulhouse, « l'autre » capitale d'une Europe rhénane. Projets, réseaux, dynamiques (1944-1989)

- Volker Ziegler (AMUP, ENSA Strasbourg)

Sarrebruck, métamorphoses capitales

- Questions/réponses

11H45 CONFÉRENCE. LES MICROHISTOIRES DE LA GRANDE ACCÉLÉRATIONS SONT-ELLES POSSIBLES ? UNE EXPÉRIENCE DE FILIPPO DE PIERI (POLITECNICO TURIN)

14H30 SESSION 4. DILUTION. LA DISPARITION DE LA VILLE

EUROPÉENNE?

→ Présidente de session: Éléonore Marantz (HiCSA - UR 4100, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

L'urbanité a été revendiquée au cours du XIXe siècle par les Européens eux-mêmes comme un marqueur de leur influence. Mais, après 1945, alors que la ville européenne est transformée dans sa morphologie et sa structuration par le développement de l'urbanisme moderne, assiste-t-on a une disparition pure et simple de ses tracés, ses rues, son tissu urbain et ses spécificités locales ? Quel regard portent les sociétés européennes vers les autres formes de développement urbain dans le monde (Amérique du nord, Japon, mais aussi dans ce qu'on appelle alors le « Tiers-monde ») et, dans l'autre sens, sur l'arrivée de populations issues des anciens empires coloniaux dans leurs villes ? Il s'agit de questionner ici le recours à l'image de la « ville européenne » ou, au contraire, d'évaluer les manières dont les sociétés repensent alors leur rapport à l'urbain.

- Lucile Pierron (LHAC, ENSA Nancy)

L'idée de la « ville européenne » selon l'architecte et urbaniste André Le Donné : une pensée marginale de la modernisation urbaine ?

- Angelo Bertoni (AMUP, ENSA Strasbourg)

Le quartier résidentiel comme référence dans le programme INA-Casa (Italie, 1949-1963)

- Antonin Gay-Dupuy (Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Terrain à bâtir. Les bidonvilles, frein et moteur de l'accélération urbaine en France dans la deuxième moitié du 20e siècle

- Questions/réponses

16H30 CONCLUSION

Par LOÏC Vadelorge (ACP, UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL)