Conférence 2025-2026

Ventilation naturelle, respirer sans machines

Conférence + exposition

MAR. 24 MARS / 18h

Ventilation naturelle, respirer sans machines

Conférence + Exposition

Alain Bornarel

Ingénieur, corédacteur du Manifeste pour la frugalité

heureuse et créative, membre du bureau de l'association Frugalité heureuse

Giampiero Ripanti

Ingénieur - architecte, membre du Bureau d'études Switch (ingénierie, environnement, énergie)

Conférence mardi 24 mars 2026 à 18h

suivie de la présentation de l'exposition à l'école d'architecture de Nancy.

Séance de dédicace de l'ouvrage "ventilation naturelle, guide pratique et technique" en présence de la Librairie Didier

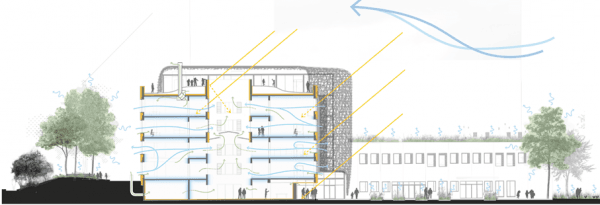

logements Square Delzieux à Saint-Nazaire

Pratiquée depuis près de 3 000 ans, la ventilation naturelle a disparu dans le neuf, au profit de la VMC, dans le courant des années 70.

Sous sa forme contemporaine, elle peut remplir deux fonctions : l'aération hygiénique et le confort d'été. Il en existe de nombreuses typologies. La plus efficace est la ventilation traversante sous l'effet du vent. La ventilation naturelle par cheminée est créée par le tirage thermique. Une variante de cette dernière est la ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

Médiathèque james Baldwin et Maison des Réfugiés à Paris

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture.

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture. Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Événement dans le cadre du partenariat HOM'AIR INTERREG

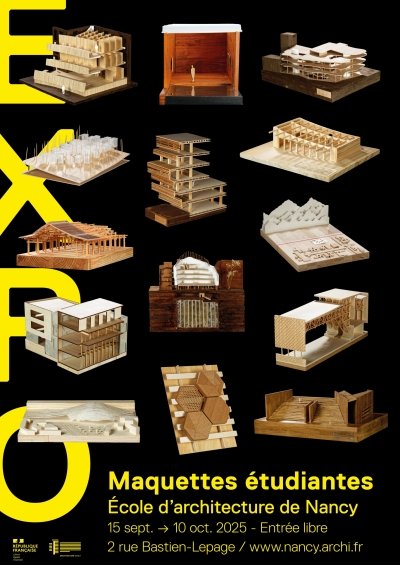

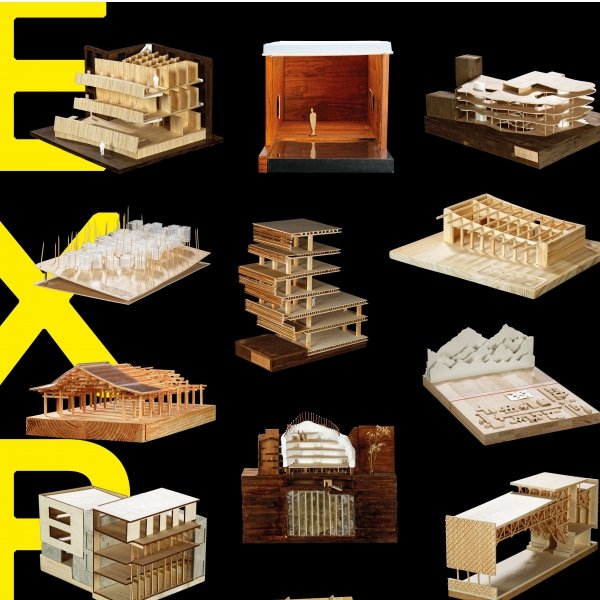

Actualité école

Exposition maquettes d'architecture

Architecture contemporaine, critique et expérimentation

Du 15 SEPT. au 10 OCT.

Exposition maquettes d'architecture

DU 15 SEPT. AU 10 OCT.

Hall d'exposition de l'école d'architecture de Nancy

Les maquettes sont réalisées par les étudiants et d'étudiantes de 3e année de cycle Licence de la promotion 2024-2025. Elles représentent des architectures contemporaines existantes. Ces réalisations offrent la possibilité aux étudiants et étudiantes d'expérimenter différents moyens d'expression plastique servant un travail critique sur l'oeuvre étudiée.

Temps fort dans leur cursus au sein de l'école, l'exercice proposé à la promotion d'étudiants et étudiantes architectes consiste à produire une maquette analytique d'un édifice existant d'un architecte dont ils ont étudié largement la pratique. Il vise à mettre en exergue les ressorts singuliers d'un édifice. C'est un projet savant d'analyse et de critique. Faire une maquette d'un bâtiment déjà construit place l'édifice comme objet d'étude, la maquette est le projet. Matériaux, échelles, choix des plans de coupe et des angles de vue, couleurs… l'ensemble de leurs choix y fait sens et renvoie à l'impression d'une oeuvre à part entière qui en fait découvrir une autre ou la réinvente. L'objectif de cet enseignement est très lié aux valeurs fondatrices de l'école d'architecture de Nancy, faire dialoguer pratique et théorie, initier les étudiants à une approche scientifique, développer une approche critique aux prises avec les questions disciplinaires et tournées vers le projet.

Enseignement encadré par Vianney Leheup, Pierre Maurer et Anne Scheou

Vidéo : de l'analyse à la maquette finale

Les oeuvres architecturales étudiées

Studium - Bibliothèque universitaire | Strasbourg / FranceJean-Pierre Lott | 2022

Gymnase Jean Lamour | Nancy / France

Studiolada | 2023

Halle de Tendon | Tendon (France)

Groupe HAHA | 2014

Fondation Jérôme Pathé Seydoux | Paris (France)

Groupe Renzo Piano | 2006

Agence | Le Rouget (France)

Groupe Atelier du Rouget | 2014

La canopée | Bayonne (France)

Groupe Patrick Arotcharen | 2013

Gare | Liège / Belgique

Santiago Calatrava | 2009

Bibliothèque de la faculté de droit | Université de Zurich / Suisse

Santiago Calatrava | 2004

Maison forestière | Domat-Ems / Suisse

Gion A. Caminada | 2013

Museum des Kulturen | Basel / Suisse

Herzog & De Meuron | 2010

Fondation Beyeler | Riehen / Suisse

Renzo Piano | 1997

Bibliothèque Rita Levi Montalcini et auditorium | Curno (Italie)

Groupe Archea Associati | 2009

Bibliothèque De Krook | Gand (Belgique)

Groupe RCR | 2017

Rolex learning center | Lausanne (Suisse)

Groupe SANAA | 2010