Conférence 2025-2026

Conférence Alain Bornarel & Giampiero Ripanti

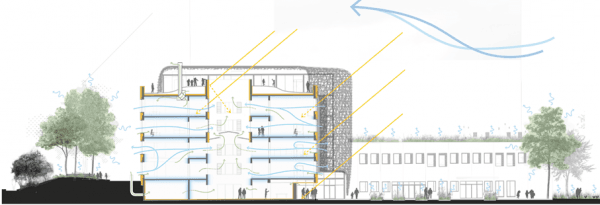

Ventilation naturelle, respirer sans machines

MAR. 24 MARS / 18h

Conférence Alain Bornarel & Giampiero Ripanti

Ventilation naturelle, respirer sans machines

Alain Bornarel

Ingénieur, corédacteur du Manifeste pour la frugalité

heureuse et créative, membre du bureau de l'association Frugalité heureuse

Giampiero Ripanti

Ingénieur - architecte, membre du Bureau d'études Switch (ingénierie, environnement, énergie)

Mardi 24 mars 2026 / 18h

logements Square Delzieux à Saint-Nazaire

Pratiquée depuis près de 3 000 ans, la ventilation naturelle a disparu dans le neuf, au profit de la VMC, dans le courant des années 70.

Sous sa forme contemporaine, elle peut remplir deux fonctions : l'aération hygiénique et le confort d'été. Il en existe de nombreuses typologies. La plus efficace est la ventilation traversante sous l'effet du vent. La ventilation naturelle par cheminée est créée par le tirage thermique. Une variante de cette dernière est la ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur.

Médiathèque james Baldwin et Maison des Réfugiés à Paris

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture.

Alain Bornarel est ingénieur de l'École centrale Paris. Il fonde le bureau d'études TRIBU en 1986, spécialisé sur l'approche développement durable des projets urbains et des bâtiments. En 2018 il co-écrit avec Dominique Gauzin-Müller et Philippe Madec le manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Il cofonde l'ICEB (Institut pour la Conception Écoresponsable du Bâti), il reçoit en 2007 la médaille d'argent de l'Académie d'Architecture. Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Formé comme ingénieur-architecte, Giampiero Ripanti débute en se créant une expérience variée dans la sphère de l'architecture. Il poursuit son parcours en acquérant des compétences transversales dans l'ingénierie de la structure, de la façade et de l'environnement en phases d'études… Aujourd'hui, il met à profit ces expériences comme référent chantier «Low Tech» notamment sur la ventilation naturelle double flux.

Actualité école

Du concours au bâtiment : l'école d'architecture de Nancy (1992-1996)

Exposition

JUSQU'AU 20 FEV. 2026

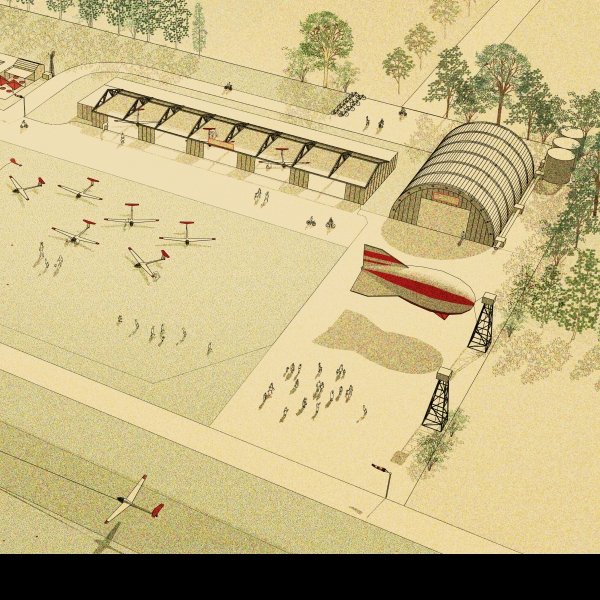

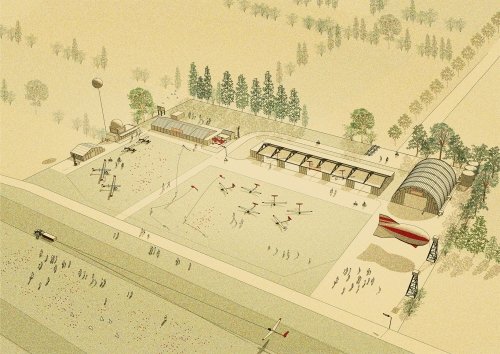

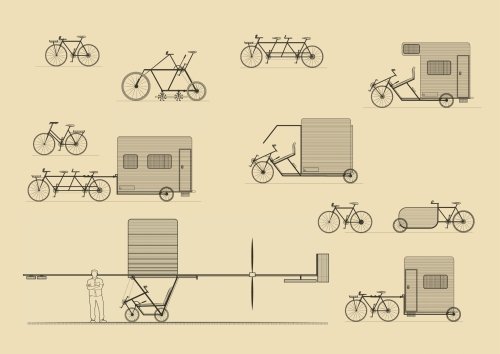

Du concours au bâtiment : l'école d'architecture de Nancy (1992-1996)

Exposition réalisée dans le cadre de l'atelier scénographie (1re année cycle master) de Béatrice Laville en collaboration avec Pierre Maurer

JUSQU'AU 20 FEV. 2026 / hall d'exposition

Après avoir partagé les locaux de l'école des beaux-arts, avenue Boffrand, l'école d'architecture de Nancy occupait depuis 1969 un bâtiment provisoire conçu par Jacques Binoux et Michel Folliasson à Villers-lès-Nancy. Une vingtaine d'années plus tard, la construction d'un nouvel édifice plus pérenne est actée, avec la volonté de se rapprocher du centre de Nancy. Le terrain qui lui est alloué est situé sur la nouvelle ZAC Stanislas-Meurthe, dont elle constitue la première construction.

Un concours d'architecture est alors engagé. Cinq textes de programmation successifs sont conçus par le groupe Coordination de l'Architecture, du Fonctionnement et des Équipements (CAFE) de janvier 1989 à avril 1992.

L'une des singularités du concours pour l'école d'architecture de Nancy consiste dans son déroulement en trois étapes (et non deux). La première étape consiste en un appel à candidatures ouvert aux architectes exerçant en Europe (CEE) ou en Suisse. Le 10 septembre 1992, 60 candidatures sont évaluées sur un dossier anonyme de référence, parmi lesquelles 10 équipes sont sélectionnées pour participer à la deuxième étape.

L'étape suivante est la première phase du concours de concepteur où les 10 équipes doivent fournir une note d'intention de trois pages maximums sur le thème « Une école d'architecture à Nancy » ainsi qu'une présentation graphique sur un format A3 présentant l'insertion urbaine de la future école. Le 23 octobre 1992, sur la base de ces documents, 5 équipes sont autorisées à passer en troisième étape.

Lors de la deuxième phase du concours de concepteur, les cinq architectes doivent s'assurer le support d'un bureau d'études techniques et d'un économiste. Sont demandées des pièces écrites (une note explicative de 5 pages, un cahier de plan au format A4, un tableau des surfaces, un estimatif des coûts, une proposition de note de complexité et un projet de marché d'APS) ainsi que des prestations graphiques (deux panneaux au format A0 en noir et blanc comportant un plan-masse au 1/500e, les plans des niveaux au 1/200e, une vue axonométrique du projet au 1/100e, une coupe construite selon un axe perpendiculaire au canal au 1/100e, deux élévations au 1/100e et un dessin au format A3 permettant la libre expression du candidat). L'ensemble est accompagné d'un dossier réduit reprenant les prestations écrites et la réduction des deux panneaux A0 ainsi que d'une maquette.

Le jury de 15 membres, présidé par le préfet de Meurthe-et-Moselle, se réunit le 29 janvier 1993. Il désigne Livio Vacchini lauréat à l'unanimité moins une voix.

De février à juin 1993, une commission de suivi mise en place à l'école d'architecture se réunit pas moins de 11 fois afin de préciser les attentes des usagers. Le permis de construire est déposé le 3 août 1993. Le 1er septembre de la même année, Livio Vacchini désigne Christian François et Patricia Henrion architectes d'opération. Après un travail important mené sur le recalibrage du projet par rapport aux possibilités financières ou encore aux contraintes techniques, le permis de construire est accordé le 7 janvier 1994.

Les travaux débutent à l'été 1994 et sont réceptionnés le 18 décembre 1995. Le déménagement commence le 26 février 1996, les étudiants prenant possession de leur nouvelle école dès le 11 mars. Le bâtiment est officiellement inauguré le 27 septembre 1996.

Exposition organisée dans le cadre de l'année anniversaire(s) - 30 ans de l'édifice de l'école d'architecture de Nancy signé par l'architecte Livio Vacchini

Actualités Etudes

Soutenances de PFE - janvier 2026

29-30 JAN. 2026

Soutenances de PFE - janvier 2026

PFE d'automne

"Architecture des lieux, lieux d'architecture"

Jeudi 29 et vendredi 30 JAN. 2026 à l'école d'architecture de Nancy - Salle G

Jeudi 29 janvier 2026

| Heure | NOM | Prénom | TITRE du PFE |

| 10h | PLAZE | Léanne | Tisser des liens. Réhabilitation de l'ancienne filature du Faing |

| 10h45 | CORSARO-VENDITTI | Eléane | Les anciennes forges de Rans, Jura |

| 11h30 | SCHAEFFER | Héloïse | Parc des Berges de Meurthe |

| 13h30 | MAGNAVAL | Manon | A la Bresse, habiter et vieillir ensemble |

| 14h15 | HUBLER | Gwenaëlle | Domus Familia : redonner une maison, un lien, une présence |

| 15h | BERNARD | Ninon | L'Auberge de la Visitation. Un hôtel au coeur du site culturel parodien |

| 15h50 | DUTORDOIR | Théo | Clos-Masure, ressource moi |

| 16h35 | PARACHINI | Olivier | Lieu de production et de consommation locale à Briey |

| 17h20 | SCIOTTI | Juliane | La fabrique culturelle de Joeuf |

Vendredi 30 janvier 2026

| Heure | NOM | Prénom | TITRE du PFE |

| 9h | DREHER | Olivia | La Caserne retrouvée. Un hôtel-spa au coeur du paysage des Vosges du Nord |

| 9h45 | MOVIO | Magali | Ensemble de Chardonnet, la revalorisation d'une friche industrielle délaissée |

| 10h30 | KOUAM | Grégory Mike | CARNOT la vie sous la place |

| 11h15 | NOWICKI | Lucas | Le Fil Rouge, Tisser un lien entre le Haut-du-Lièvre et le quartier Scarpone |

Le jury sera composé comme suit :

- Laurent Reynès, sculpteur, architecte, HDR, enseignant-chercheur, INSA Strasbourg

- Nicolas Depoutot, architecte, maître de conférences ENSA Nancy

- Romain Crozetière, architecte, enseignant ENSA Nancy

- Mario Ferrari, architecte, enseignant ENSA Nancy

- Margaux Delétain, Diplômée en architecture (DEA), enseignante ENSA Nancy

- Xavier Le Clerre, architecte, maître de conférences associé ENSA Nancy

- Laëtitia Cautero, architecte, maître de conférences ENSA Nancy

- Julie Peschard, architecte, maîtresse de conférences ENSA Strasbourg

- Nobouko Nansenet, architecte

Conférence 2025-2026

Conférence Philippe Rahm

Architecture climatique

MAR. 6 JAN. 2026 / 18h

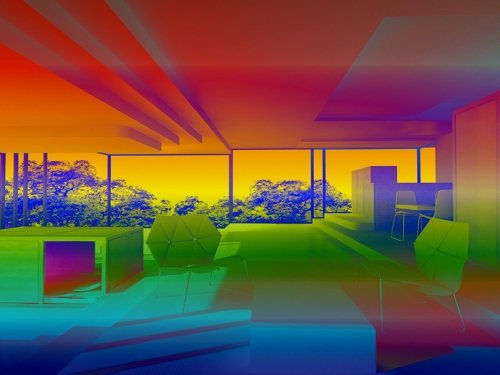

Conférence Philippe Rahm

Architecture climatique

Philippe Rahm

Architecte - Maître de conférences titulaire ENSA-Versailles

Professeur à la Haute École d'art et de design de Genève

Mardi 6 janvier 2026 / 18h

Philippe Rahm (né en 1967) est un architecte suisse diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993, docteur en architecture de l'Université de Paris-Saclay en 2019. Son agence d'architecture Philippe Rahm architectes est établie depuis 2008 à Paris.

Philippe Rahm (né en 1967) est un architecte suisse diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 1993, docteur en architecture de l'Université de Paris-Saclay en 2019. Son agence d'architecture Philippe Rahm architectes est établie depuis 2008 à Paris.

> Médaille d'argent 2019 de l'Académie française d'Architecture

> Chevalier de l'Ordre du Mérite Culturel de Monaco.

Son travail qui étend le champ de l'architecture entre le physiologique et le météorologique, a acquis une audience internationale dans le contexte du développement durable. Il a donné de très nombreuses conférences sur son travail notamment à Yale, au Beijing Forum, ETH Zurich ou l'Université de Melbourne. Philippe Rahm a été résident de la Villa Medicis à Rome en 2000.

Maître de conférences à l'ENSA Versailles et professeur à la Haute École d'art et de design de Genève (HEAD – Genève, HES-SO), il est l'auteur des ouvrages « Histoire naturelle de l'architecture » aux Éditions Points, « Le Style Anthropocène » chez Head-Publishing et la monographie « Climatic architecture » publiée à chez Actar en 2023. En 2025, il est co-commissaires des biennales d'Île-de-France et de Saint-Etienne.

Repères biographiques

- En 2007, une exposition personnelle lui était consacrée au Centre Canadien d'Architecture de Montréal.

- En 2008, il est l'un des vingt architectes internationaux sélectionnés pour la 11e Biennale d'Architecture de Venise (participation en 2017 aux Biennales d'architecture de Séoul et de Chicago).

- En 2011, il est lauréat avec Catherine Mosbach & Ricky Liu du concours international pour Central Park, un nouveau parc urbain à Taichung, Taiwan de 70 hectares et de ses bâtiments qui a ouvert en août 2018.

- En 2017, avec Nicolas Dorval-Bory, il est lauréat du concours de l'aménagement de l'Agora de La Maison de la Radio (Radio-France) à Paris, en cours d'étude.

- En 2019, avec OMA, il est lauréat du projet de réaménagement urbain du quartier de Farini de 62 hectares et d'un parc de 14 hectares à San Cristoforo à Milan en Italie.

- En 2020-2021, il est le commissaire et l'auteur de l'exposition et du livre « Histoire naturelle de l'architecture » au Pavillon de l'Arsenal à Paris.

Interview Urbanisme.fr / La forme suit le climat

Actualité école

Lauréate Prix !MPACT 2025

Région Grand Est

Jeanne Chevalier - école d'architecture de Nancy

Lauréate Prix !MPACT 2025

Prix Région Grand Est

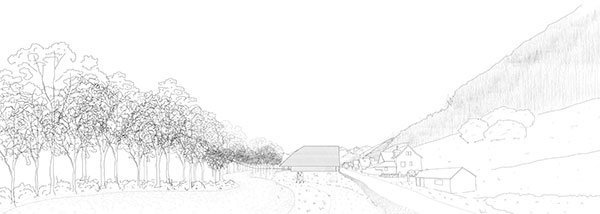

Jeanne Chevalier, diplômée de l'école d'architecture de Nancy, remporte le Prix régional Grand Est du concours "!mpact" pour son projet de fin d'études intitulé Entre vallées et estives, revaloriser un parcours témoin d'un mode de vie agro-pastoral.

Projet élaboré dans le cadre de l'atelier du domaine AIE “Architecture Frugale et Créative” encadré par Caroline Leloup et Marc de Fouquet.

Son projet est implanté dans la vallée de Campan, dans le département des Hautes-Pyrénées. L'activité majeure dans la vallée a longtemps été l'activité agro-pastorale. L'évolution de la société, l'émergence d'activités autres que l'agro-pastoralisme, les nouveaux usages, le tourisme ont modifié les modes de vie qui composaient avec le paysage et les ressources disponibles. Par son projet, Jeanne Chevalier souhaite mettre en valeur le patirmoine architectural et paysager de la vallée, sensibiliser le public à l'existence d'un mode de vie passé unique, mémoire d'une activité particulière liée à des savoir-faire complexes.

Comment sensibiliser la population à un patrimoine agro-pastoral architectural

et paysager par le biais d'un projet territorial ?

En quoi la réhabilitation d'un parcours peut permettre de créer un nouvel équilibre au sein de la vallée ?

Télécharger la notice du projet

Depuis 2015, l'entreprise Karibati porte cet important concours d'étudiants !MPACT. Initialement nommé “Bâtiments Biosourcés”, il couvre désormais une approche « sobre et engagée » de l'architecture, en lien avec des matières « frugales » comme les bioressources, la terre crue ou encore la pierre. Il s'inspire par ailleurs du Manifeste pour une Frugalité Heureuse et Créative, qui encourage les acteurs du bâtiment à une démarche frugale, en énergie, en matière, en technicité et pour le territoire.

en savoir +

Actualité école

Stanislas Fiszer

HOMMAGE

Stanislas Fiszer

STANISLAS FISZER

[OCT. 1935 - 22 NOV. 2025]

L'école a appris avec tristesse le décès de Stanislas Fiszer, l'une des figures fondatrices de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy. À partir de 1968, l'enseignement de l'architecture se détache du cadre dans lequel il s'inscrivait traditionnellement : celui de l'école des Beaux-Arts. Dans ce contexte de profond renouvellement, l'Unité pédagogique d'architecture de Nancy est créée en 1969 et l'enseignement s'organise alors autour d'une équipe renouvelée autour de son directeur pédagogique Jean-Pierre Epron, Philippe Boudon, Alain Sarfati ou encore Bernard Hamburger. Ils sont alors rejoints par Stanislas Fiszer et d'autres enseignants et fondent une pédagogie basée sur la conviction, l'engagement, le voyage, mais aussi la recherche Leurs travaux fondateurs ont ouvert la voie à une seconde génération d'enseignants.1

De 1972 à 2000, Stanislas Fiszer enseigne à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy.

Né à Varsovie en 1935, fils d'un architecte et d'une artiste, Stanislas Fiszer est diplômé de l'école polytechnique de Gdańsk. Il exerce d'abord en Pologne puis au Cambodge, en tant qu'architecte urbaniste au bureau d'études du ministère des Travaux publics à Phnom-Penh (1963-1964). Il s'établit en France en 1965, et travaille successivement comme architecte chez Michel Écochard, Michel Ducharme et Jean-Pierre Minost. Il crée son agence en 1972, puis l'EURL d'architecture Fiszer Atelier à Paris en 1996 et à Varsovie en 1997.

Stanislas Fiszer est lauréat de plusieurs concours pour des équipements et des ensembles de logements dans les villes nouvelles. Il remporte le concours pour le Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN), qui, livré en 1988, contribue à le fait connaître. L'activité de l'architecte et de son agence prend alors un essor considérable, en France comme en Pologne.

Il préside plusieurs jurys (biennale internationale d'architecture de Venise en 1993 et 2001, concours La vie en architecture en 1999, Fondation Baczko et Zakrzewski à Varsovie en 2000). Il est nommé pour le prix de l'Équerre d'argent (1988 et 1995), et en 1992 pour le Grand prix d'architecture.

En 1993, il est nommé membre titulaire de l'Académie d'architecture et en obtient, la même année, la médaille du Prix Le Soufaché. Toujours en 1993, il est fait commandeur de l'Ordre national des Arts et des Lettres.

En 2018, l'Académie d'architecture lui rend hommage à travers une exposition présentant ses projets les plus importants ainsi que l'héritage qu'il a laissé par son enseignement à Nancy. Cette exposition est une production collective de Stanislas Fiszer et ses élèves notamment Joseph Abram, Françoise Schatz, Alain Potoski, Christian François, Jean-Claude Bignon et Marie-José Canonica enseignants de l'école d'architecture de Nancy,

Gaëlle Perraudin, directrice de l'école d'architecture de Nancy ainsi que tous les personnels de l'école, adressent à sa famille et à ses proches, leurs vives et sincères condoléances.

1. Pierre Maurer, Lucile Pierron et Karine Thilleul, Introduction, De la recherche individuelle à l'élaboration d'un enseignement collectif : le séminaire "Patrimoine du XXe siècle : théories, productions, héritages". Les cahiers du LHAC n°4, 2021 p 29 171 p

Bibliographie sélective

A retrouver sur Archires

Ouvrages

• PANSO, Programme architecture nouvelle du Sud-Ouest, résultats de la session 1976, Plan construction, Paris : Secrétariat permanent du Plan construction, [1977?]

• Le jugement en architecture, Jean-Pierre Epron, Nancy : Ecole d'architecture de Nancy, [1980]

• Du Palais Soubise au CARAN, le siège des Archives nationales, par Jean-Pierre Babelon,..., Paris : Archives Nationales, 1988

• L'enseignement du projet d'architecture, octobre 1995, Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Direction de l'architecture et de l'urbanisme, Paris : Ministère de l'Aménament du Territoire, de L'Equipement et des Transports, Direction de l'architecture et de l'urbanisme, 1995

• Fiszer architecte, [S.l. : s.n.], [199-?]

• Stanislas Fiszer, architecte, Théâtre et médiathèque de Saint-Quentin-en Yvelines, photographies Felipe Ferré, Paris : Eds Ferré 1995

• Stanislas Fiszer, 41 images d'architecture, [auteurs Stanislas Fiszer, Philippe Boudon, Frédéric Edelman [sic]... et al.], Paris : Stanislas Fiszer, 1995

• Fiszer, [koncepcja Fiszer Atelier 41], Warszawa : Fiszer Atelier 41, cop. 2013

• De l'architecture à l'épistémologie, la question de l'échelle, ouvrage coordonné par Philippe Boudon, Paris : Presses universitaires de France, DL 1991

• Héritage - Transmission, Un cas d'école : Nancy 1968 - 2001 autour de Stanislaw Fiszer, Philippe Boudon, Jean-Pierre Epron, Bernard Hamburger, Guy Naizot, Alain Sarfati, Joseph Abram, Philippe Boudon, Jean-Pierre Epron... [et al.], Paris : Académie d'Architecture, 2018

• Quai Branly, concours pour le Centre de conférences internationales de Paris, Etablissement public du Centre de conférences internationales de Paris, Paris : Ed. Carte Segrete, [1990]

Articles de périodiques

• Concours Architecture nouvelle du Sud-Ouest, dans Recherche et architecture, n 32, 1977

• L'école de Combs-la-Ville, dans Architecture intérieure, CREE, 1978-1979, déc.-janv., no 169

• S. Fiszer, centre d'information de l'Hautil, Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise (Val d'Oise), dans AMC. Architecture mouvement continuité, (1980, juin-aout) n°52/53

• Limites, franges, passages, dans Architecture intérieure, CREE, 1981, sept., no 184

• Complex Fiszer, dans Architectural review, n 1022, 1982

• Projets d'architectes français contemporains, dans Domus, 1982, juillet - août

• La modernité des phrases ouvertes, Bohdan Paczowski, dans Architecture intérieure, CREE, 1982, novembre -décembre., no 191

• Concours international Tête-Défense, dans Techniques et architecture, (1983, septembre) n°349, P 81-118

• Concours pour la Tête-Défense, dans AMC. Architecture mouvement continuité, (1983, octobre) n°2

• La mise en oeuvre, Philippe Tretiack, dans Architecture intérieure, CREE, 1983-1984, janvier -février, no 198

• L'équipement à deux visages, Direction Départementale de l'Equipement à Bar-le-Duc (Meuse), dans Techniques et architecture, (1984, février-mars) n°352, P 58-63

• Un bâtiment mémoire, dans Monuments historiques, n 154 - 1987

• Les Archives Nationales, dans AMC. Architecture mouvement continuité, (1988, juin) n°21

• Le hangar bricolé de Stanislas Fiszer, dans L'Architecture d'aujourd'hui, (1988, septembre) n°258

• La nécessité intérieure, Archives Nationales, Paris, dans Techniques et architecture, (1989, juin-juillet) n°384, P 80-89

• Sept projets pour le quai Branly, centre de conférences internationales, dans Techniques et architecture, 1990, avril, no 389

• Une vraie commande privée, le siège du groupe André à Paris, dans Le Moniteur architecture, (1991, mai) n°21

• Stanislas Fiszer, l'architecte face aux matériaux, dans Construction moderne, no 69, oct. 1991

• Coup de théâtre, théâtre et médiathèque, Saint-Quentin-en-Yvelines, dans Architectural review, vol.194, no 1168, juin 1994

• Mini-campus à Goussainville, dans D'A. D'Architectures, no 58, septembre 1995

• Stanislas Fiszer, l'aventurier du temps retrouvé, dans L'Empreinte, n0 36, mars 1997

• Confort pour le corps, panorama pour l'esprit, dans Construction moderne, n° 105, 4e trim. 2000

• Bourse de Varsovie ciselée comme un bijou, dans D'A. D'Architectures, (2002,avril)n° 120, Paris SEA, 2002

• Dynamiques de Fiszer, dans L'Architecture d'aujourd'hui, (1991, juin) n° 275

Travaux étudiants

Stanislas Fiszer a également encadré de nombreux diplômes durant ses années d'enseignement à l'école d'architecture de Nancy. Ceux qui ont été conservés sont consultables en ligne sur ArchiRès

Actualité école

Exposition Pour de nouvelles ruralités

du 24 NOV. AU 19 DEC.

Exposition Pour de nouvelles ruralités

DU 24 NOV. AU 19 DEC.

Hall d'exposition de l'école d'architecture de Nancy

Présentée dans le cadre des journées d'études 20 ans d'ateliers Hors les murs

L'exposition « Pour de Nouvelles Ruralités », créée par les 6 parcs naturels régionaux de la région Grand Est, explore les enjeux des nouvelles ruralités et met en lumière plusieurs résidences d'architecture initiées en région Grand Est.

L'opposition ville-campagne n'est plus d'actualité. L'accroissement des mobilités individuelles, la réduction de la dépendance aux activités agricoles et la diversification de l'emploi, l'accès aux mêmes produits et mêmes informations partout dans le territoire, sont autant de phénomènes qui conduisent depuis les années 1960 à l'interdépendance entre villes et territoires ruraux et à l'uniformisation des modes de vie. Est-il encore possible de parler de ruralité ?

Le mot « ruralité » représente toujours une certaine construction sociale du monde : un rapport plus étroit à la nature, des relations interpersonnelles de proximité, un sentiment d'appartenance géographique… Les évolutions sociales, économiques, et environnementales tendent à rapprocher urbain et rural constituant des nouvelles réalités hybrides qui poussent le rapport ville-campagne vers plus de réciprocité. Comment envisager ces nouvelles ruralités à l'aune des enjeux du XXIe siècle ?

Le programme Pour de Nouvelles Ruralités vise à créer une « intelligence commune » en encourageant l'émergence d'opérations pilotes qui accompagnent les enjeux de transition et en renforçant la culture en architecture et paysage de l'ensemble d'acteurs, grâce à trois axes d'action : la mise en place et l'accompagnement de résidences d'architecture et de paysage permettant d'intégrer les concepteurs dans l'élaboration de stratégies spécifiques, l'élaboration d'un livre blanc accessible à tous et l'organisation de voyages et de rencontres permettant aux élus et aux partenaires des parcs de découvrir des démarches exemplaires et d'alimenter les échanges. S'alimentant, chaque année, des nouvelles recherches, l'exposition tient compte du travail effectué depuis 2020, année de lancement du programme.

Le programme Pour de Nouvelles Ruralités

Coordonné entre les six Parcs Naturels Régionaux de la Région Grand Est, explore ces nouvelles réalités en s'appuyant sur l'Architecture et le Paysage comme clefs d'entrée. Il s'agit de construire collectivement des nouveaux récits territoriaux qui accompagnent le changement d'imaginaire nécessaire à l'évolution de nos modes de vie à travers cinq principes majeurs : « habiter le déjà-là », « penser l'économie locale », « concilier les mobilités », « favoriser l'engagement politique », « sortir de l'anthropocentrisme ».

La diversité des situations — géographiques, économiques, culturelles — des six parcs naturels de la région Grand Est constitue un terreau d'exploration exceptionnel pour le développement des méthodologies transposables à d'autres territoires y compris urbains et périurbains.

https://parcsnaturels-grandest.fr/pour-de-nouvelles-ruralites/

Actualité école

Prix de l'Académie de Stanislas 2025

Matteo Robin Miclo

Lauréat

Prix de l'Académie de Stanislas 2025

Le jury de l'Académie de Stanislas s'est réuni à l'école d'architecture de Nancy jeudi 20 novembre pour décerner le Prix d'architecture 2025 parmi les diplômées et diplômés sélectionnés par les enseignants responsables d'ateliers de projets de fin d'études. Ce prix est organisé en partenariat avec Meurthe-et-Moselle Habitat (mmH).

/// Domaine Architecture Ingénierie Environnement (AIE)

Matteo ROBIN MICLO

Enseignants : Sébastien Rinckel et Rémi Rouyer

Atelier L'art de bâtir, l'art d'habiter

Dans le cadre d'une convention de partenariat pédagogique entre l'école d'architecture de Nancy et la communauté d'agglomération du Grand Verdun

Entre les murs, suspendre l'habiter. Site Saint-Sauveur, Verdun (55)

Le projet de fin d'études de Mattéo Robin Miclo prend place rue Saint-Sauveur, à Verdun, sur le site hospitalier du même nom. Cette portion d'îlot, en retrait de la rue, est aujourd'hui occupée par plusieurs bâtiments appartenant à l'hôpital, en état de ruine avancée : toitures effondrées, planchers détruits, intérieur inhabitable. Pourtant, ce site est stratégique. Le projet cherche à le réactiver sans effacer ses strates. Il s'agit de densifier sans alourdir, d'habiter sans occuper le sol, et de rendre visible ce qui était dissimulé. L'objectif est double: recréer une offre de logement adaptée (jeunes actifs, familles modestes, personnel hospitalier), et rendre le site traversant et hospitalier au sens large, en l'ouvrant à la ville par un parc central partagé, aménagé sur l'ancien parking. L'habiter est ici envisagé comme suspendu : les logements prennent place dans une trame aérienne, surélevée, offrant une nouvelle vie aux vides et révélant les qualités du sol libéré. L'architecture agit à la fois comme un filtre, une structure et un récit.

Découvrir son projet

>> Une sélection proposée par ses enseignants de projet

L'atelier de PFE Art d'habiter – Art de bâtir s'inscrit dans une dynamique partenariale avec des collectivités locales pour réfléchir de manière prospective à la mutation du tissu urbain et des édifices désaffectés pour réactiver les centres et les faubourgs des villes de taille moyenne. Un partenariat avec la Communauté d'agglomération du Grand Verdun a été noué ces quatre dernières années et vient s'inscrire dans les actions de la ville inscrites au programme national Action Coeur de Ville. C'est dans ce cadre de coconstruction avec les acteurs locaux que le projet de Matteo Robin Miclo a été problématisé et élaboré.

La démarche de l'atelier mobilise un savoir architectural et technique qui mêle « art d'habiter » et « art de bâtir » pour mettre au point de nouvelles typologies résidentielles et repenser la manière d'habiter dans ces centres villes. La pensée constructive et la diversité des systèmes de représentation à l'oeuvre constitue le champ d'expérimentation principal du projet. Les critères de sélection de ce projet portent sur sa propension à réactiver un ensemble immobilier en friches sur le site de l'hôpital de Verdun. Situé en bordure d'îlot, il assure une transition entre la vie urbaine et celle du pôle de santé. Le projet s'inscrit dans une logique de sobriété foncière par la mise en valeur de l'architecture existante et l'intégration de nouveaux dispositifs résidentiels. Par extension, il engage à moyen terme une requalification de l'îlot hospitalier et de ses rapports à la ville environnante.

Les membres de la commission artistique de l'Académie de Stanislas composant le jury étaient M. Jean-Claude Marchal, professeur des Universités de Lorraine, neurochirurgien des hôpitaux, président du jury, Mme Francine Roze, conservateur en chef du patrimoine, ancienne directrice du Musée lorrain, M. François Le Tacon, docteur-ès-Sciences, directeur de recherche émérite au centre INRA de Nancy, M. Georges Poull, ancien directeur régional des affaires culturelles, M. Denis Grandjean, président des Archives modernes de l'architecture en Lorraine (Amal), Mlle Paulette Choné, professeur d'histoire de l'art moderne à l'université de Bourgogne. Meurthe-et-Moselle Habitat (mmH) était représenté par M. Quentin Musso, chargé d'opérations.

Le jury a été accuueilli par Gaëlle Perraudin, directrice de l'école d'architecture de Nancy.

Sept candidates et candidats ont présenté leur projet de fin d'études lors de cette séance et la qualité de leurs travaux a été unanimement saluée par le jury.

Actualité école

Soutenance de thèse de Jade Berger

MAR 2 DEC 2025 // 14H SALLE PROUVÉ - THESE

Soutenance de thèse de Jade Berger

De l'usine sidérurgique désaffectée à l'objet patrimonial. Histoire de la reconversion et de la patrimonialisation des vestiges sidérurgiques en Lorraine du fer (1966-2012)

↓

MARDI 2 DÉCEMBRE / 14h / SALLE PROUVÉ

Soutenance de thèse ouverte au public

Résumé de la thèse de Jade Berger

En Lorraine du fer, le paysage des vallées industrielles s'est fortement modifié au cours du XXe siècle grâce à l'essor d'une mono-industrie puissante : l'industrie sidérurgique. Pourtant, à partir des années 1960, les immenses usines sidérurgiques commencent à s'éteindre, faisant apparaître un nouveau chantier dans l'histoire de l'aménagement du territoire : la reconversion des friches sidérurgiques. L'usine sidérurgique est progressivement devenue au cours des soixante dernières années un objet architectural fort et symbolique. Rasée, en ruines, reconvertie ou toujours en activité, elle témoigne aujourd'hui d'un siècle d'épopée industrielle, d'un savoir-faire, d'une spécificité du territoire, mais aussi d'une multitude de professions : sidérurgiste, aciériste, haut-fourniste, etc. Cette thèse en histoire de l'architecture a pour objectif d'étudier la progressive mutation de l'usine sidérurgique en Lorraine du fer devenue « lieu de mémoire ». Il s'agit d'analyser l'évolution des débats théoriques et urbanistiques liés à l'usine et à la friche sidérurgique à partir de 1966 tout en questionnant l'apparition de nouvelles valeurs patrimoniales dans un contexte de désindustrialisation progressive. Ce travail nourrit trois ambitions : - Reconstituer l'histoire de la reconversion et de la patrimonialisation des sites sidérurgiques par l'analyse de fonds archivistiques ; - Analyser les projets de reconversions et les choix opérés au cours du temps en soulignant les débats théoriques suscités à l'échelle nationale et locale ; - Inventorier les différents types de vestiges disponibles en Lorraine du fer et analyser les différentes opérations permettant à l'usine sidérurgique de changer d'état au cours du temps en utilisant les méthodes de l'anthropologie de l'art.

COMPOSITION DU JURY :

- Rapporteur : Nicolas TIXIER, École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble

- Rapporteur : Loïc VEDELORGE, Université Gustave Eiffel

- Examinatrice : Marina GASNIER, Université de technologie Belfort-Montbéliard

- Examinatrice : Barbara MOROVICH, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

- Examinateur : Pascal RAGGI, Université de Lorraine

- Directrice de thèse : Catherine DESCHAMPS, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette

- Co-directrice de thèse : Karine THILLEUL, École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy

Actualité école

Soutenance d'Hugo Steinmetz

JEU 27 NOV 2025 // 14H AMPHI B - THESE

Soutenance d'Hugo Steinmetz

Les zones à urbaniser par priorité de Lorraine. Ambitions architecturales et politiques sociales d'un urbanisme imposé. 1958-1985

↓

JEUDI 27 NOVEMBRE / 14h / AMPHI B

Soutenance de thèse ouverte au public

Résumé de la thèse d'Hugo Steinmetz

Au tournant des années 1960, la puissance publique Française entend répondre avec force à la crise du logement qui, passée la période de la seconde Reconstruction, n'a cessé de se manifester avec force. Un dispositif législatif original, destiné à accompagner la construction d'équipements et de logements collectifs, est alors mis en place à la toute fin de l'année 1958 : celui de la zone à urbaniser par priorité. Cet outil urbain, dont la finalité concerne d'abord la maîtrise du foncier constructible, fait florès : en France, ce sont près de 200 zones à urbaniser par priorité qui sont décrétées entre 1959 et la fin des années 1960. Au cours de ces décennies, la région de Lorraine fait figure de proue dans le paysage économique français : son industrie de base profite à tous les pans de la société civile et entraîne avec elle la tertiarisation de l'économie autant que l'accroissement démographique des principaux centres urbains, qui saturent rapidement. Dans le Texas lorrain, l'activité sidérurgique qui y est implantée de longue date constitue le moteur principal de l'expansion : les besoins en main-d'oeuvre sont importants. Dans les deux cas, le manque de logements disponibles pour la population conduit la puissance publique à planifier de vastes opérations consacrées à l'habitat pour le plus grand nombre : huit zones à urbaniser par priorité sont décrétées par le ministre de la Construction Pierre Sudreau. Celles de Vandoeuvre-lès-Nancy, Laxou, Villers-lès-Nancy, Metz-Borny ou Épinal doivent assurer le desserrement de centres urbains déjà constitués tandis que celles de Forbach, Fameck et Mont-Saint-Martin doivent permettre d'apporter une réponse aux besoins nouveaux issus des industries de base. Au croisement de l'économie et des sciences politiques, cette thèse en histoire de l'architecture contemporaine explore un pan méconnu de la production et de la réception de formes architecturales et urbaines régionales qu'elle replace dans la perspective des politiques nationales d'aménagement du territoire et de son équipement. Elle s'attache aussi à montrer les évolutions et les mutations que ces zones à urbaniser par priorité rencontrent dans le temps long des politiques de la ville : en effet, les premiers édifices sont démolis ou modifiés moins de trente ans après leur livraison. La méthodologie de la thèse est fondée sur le recours à un matériau archivistique primaire abondant issu des centres d'archives départementaux, municipaux et de l'institut d'études politiques de Paris. Il est complété par le dépouillement systématique de quatre revues françaises d'architecture et de périodiques plus spécifiques au monde du logement social. Le redessin et l'homogénéisation systématique des plans de masse des zones à urbaniser par priorité ainsi que des cellules de logements de chaque opération permet de constituer un matériau nouveau au service de la comparaison. Enfin, le recours aux instruments de recherches des Archives nationales a permis de constituer un atlas des ZUP réalisées sur le territoire métropolitain et une base de données qui compile les architectes et les urbanistes qui participent de leur concrétisation. À rebours de la dépréciation générale qui caractérise nombre d'objets construits au cours du second vingtième siècle, cette thèse cherche à montrer que ces grandes opérations d'architecture et d'urbanisme ont été conduites dans un esprit d'amélioration générale des conditions de vies des Français — tant chez la puissance publique que chez les architectes qui en ont la responsabilité —, bien que leur fortune soit tout autre.

COMPOSITION DU JURY :

- Rapportrice : Giulia MARINO, Université catholique de Louvain

- Rapporteur : Gauthier BOLLE, Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg

- Examinateur : Richard KLEIN, École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille

- Examinateur : Simon EDELBLUTTE, Université de Lorraine

- Directrice de thèse : Catherine DESCHAMPS, École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette

- Co-directrice de thèse : Karine THILLEUL, École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy

Actualité école

Soutenance de Mélanie Guenot

MER 12 NOV 2025 // 13H30 SALLE PROUVÉ

Soutenance de Mélanie Guenot

La recherche et l'innovation en architecture, entre politiques publiques,construction disciplinaire et spécificités professionnelles :

conditions d'une rencontre entre recherche et pratique

↓

MERCREDI 12 NOVEMBRE / 13H30 / SALLE PROUVÉ

Soutenance de thèse ouverte au public

Résumé de la thèse de Mélanie Guenot :

Cette thèse interroge les conditions d'émergence et de légitimation de la recherche en architecture, en croisant l'analyse des politiques publiques, des dynamiques professionnelles et des pratiques en agence. Alors que la recherche est investie de nombreuses attentes, notamment en matière d'innovation, elle demeure une notion floue et disputée, particulièrement dans les discours institutionnels. L'enquête met en lumière les tensions entre les différentes formes de légitimité (professionnelle, académique, disciplinaire) et les normes hétérogènes imposées par les sphères publique et industrielle. À travers l'étude de dispositifs publics, de cadres épistémologiques et de pratiques concrètes en agence — notamment via les doctorats CIFRE, les appels à projets ou les collaborations scientifiques — la thèse éclaire les modalités pratiques de la recherche, ses obstacles et ses leviers. Elle propose ainsi une lecture critique des relations entre État et profession, en documentant les mutations de la recherche et de ses formes d'intégration dans les agences d'architecture.

COMPOSITION DU JURY :

- Rapporteuse : Véronique BIAU, Architecte Urbaniste de l'État, HDR, LET LAVUE, ENSA Paris-La Villette

- Rapporteur : Florent CHAMPY, Directeur de recherche au CNRS, HDR, LISST, Université de Toulouse

- Examinatrice : Hélène DELACOUR, Professeur HDR, CEREFIGE, IAE Nancy School of management

- Examinateur : Jean-Baptiste MARIE, Professeur, Directeur du GIP EPAU

- Directrice de thèse : Hélène VACHER, Professeure émérite, LHAC, ENSA Nancy

- Co-directeur de thèse : Frédéric ROSSANO, Maître de conférences, AMUP, ENSA Strasbourg

Actualité école

Conférence Karim Lahiani

Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ?

MAR. 4 NOV. / 18H

Conférence Karim Lahiani

Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ?

Karim Lahiani

Paysagiste, urbaniste, géographe et politiste

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024

Atelier Le Vent se lève !

Mardi 4 novembre 2025 / 18h

Que signifie encore faire « projet » aujourd'hui ?

Dans un monde plongé dans une crise écologique systémique, la question de la place du praticien dans la société, qu'il soit architecte, paysagiste ou urbaniste, se pose. Cette recherche de sens induit de réfléchir sur plusieurs points qui touchent directement aux métiers de l'aménagement du territoire :

- Le caractère politique de ce que nous faisons. Il s'agit de sortir du vase-clos des acteurs de l'aménagement pour mettre nos projets en place publique et les discuter démocratiquement. Les luttes écologiques peuvent se trouver aux avant-gardes de cette mise en débat.

- Le caractère éthique de toute action qui modifie les équilibres de l'espace, du vivant et du corps social. Construire un système de valeur qui replace l'humain et le non humain, les liens, la réparation, le soin, la transmission et la recherche du bonheur en tant que buts en soit dans nos projets.

- Le caractère poétique mis aux oubliettes par le capitalisme. Il s'agit de faire surgir la valeur, l'épaisseur et les singularités du monde, de construire des imaginaires désirables et alternatifs pour retrouver un sens à l'action.

Le propos sera étayé par trois projets emblématiques de l'atelier.

Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste diplômé de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l'Institut d'Urbanisme de Lyon et des Instituts d'études politiques de Paris et de Lyon. Lauréat des concours d'architecture Europan 16 et Europan 17, il fonde en 2022 son propre atelier à Toulouse, Le Vent se Lève ! qui se revendique d'une écologie profonde et radicale. Ses projets requestionnent nos pratiques d'aménagement et formulent une critique de la société thermo industrielle. Cette posture engagée se concrétise par une démarche qui replace les imaginaires et les utopies au coeur des dynamiques territoriales et des luttes écologiques, à l'image du projet Une Autre Voie, alternative à l'autoroute A69, ou des Gohards en Commun.s sur la ZAC contestée Doulon-Gohards à Nantes. Il est lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024, récompensé pour ces nouvelles pratiques de l'urbanisme et leur contribution au débat d'idée.

Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste diplômé de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l'Institut d'Urbanisme de Lyon et des Instituts d'études politiques de Paris et de Lyon. Lauréat des concours d'architecture Europan 16 et Europan 17, il fonde en 2022 son propre atelier à Toulouse, Le Vent se Lève ! qui se revendique d'une écologie profonde et radicale. Ses projets requestionnent nos pratiques d'aménagement et formulent une critique de la société thermo industrielle. Cette posture engagée se concrétise par une démarche qui replace les imaginaires et les utopies au coeur des dynamiques territoriales et des luttes écologiques, à l'image du projet Une Autre Voie, alternative à l'autoroute A69, ou des Gohards en Commun.s sur la ZAC contestée Doulon-Gohards à Nantes. Il est lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024, récompensé pour ces nouvelles pratiques de l'urbanisme et leur contribution au débat d'idée.

Actualité école

Soutenance de Mathilde Thiriet

JEU. 16 OCT 2025 // 13H30 AMPHI B

Soutenance de Mathilde Thiriet

Enseignante contractuelle à l'ENSA de Nancy

Cadre et pratiques de la sauvegarde des monuments historiques en France. L'affirmation des acteurs locaux et le rôle des architectes ordinaires des monuments historiques en Lorraine (1789-1945).

↓

JEUDI 16 OCTOBRE / 13H30 / AMPHI B

Soutenance de thèse ouverte au public

Résumé de la thèse de Mathilde Thiriet :

Cette recherche porte, d'une part, sur l'étude du statut et des pratiques professionnelles des architectes ordinaires des monuments historiques, notamment sur leur rôle dans la sauvegarde des édifices protégés ; et, d'autre part, sur la manière dont les mesures prises par le service des monuments historiques sont reçues et mises en oeuvre à l'échelle locale. La fonction d'architecte ordinaire des monuments historiques est créée en 1897, à la suite d'un rapport rédigé par Henry Roujon (1853-1914), directeur des beaux-arts, et adressé au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Imaginés comme les seconds des architectes en chef, ils sont chargés de la direction des travaux d'entretien et de la surveillance des travaux de grosses réparations. Aujourd'hui, l'histoire de ce groupe professionnel, dont les architectes des bâtiments de France sont les héritiers, demeure méconnue. En effet, l'écriture de la sauvegarde des monuments historiques se fait au profit de quelques figures ou se concentre encore largement sur les initiatives nationales, au détriment des démarches locales et de la réception des politiques patrimoniales sur le terrain. Cette recherche repose sur une analyse prosopographique d'une cohorte de 455 individus. Cette première enquête est complétée par l'analyse d'un sous-groupe constitué de 19 architectes ordinaires ayant exercé dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, entre 1897 et 1945. Ce corpus restreint permet d'examiner, à une échelle régionale, les pratiques professionnelles de l'architecte ordinaire, depuis la mise en place des services permanents de surveillance et d'entretien jusqu'aux premiers jours des conflits armés de la Seconde Guerre mondiale. L'ancrage régional de cette étude permet d'appréhender la manière dont les directives émanant de l'administration nationale sont traduites et appliquées localement. La recherche croise ainsi plusieurs échelles d'analyse, depuis la compréhension de la mise en place d'un cadre institutionnel jusqu'à celle des pratiques concrètes de conservation et de restauration des édifices.

COMPOSITION DU JURY :

- Rapportrice : Émilie D'Orgeix, Directrice d'études, École pratique des hautes études, Université Paris Sciences et Lettres

- Rapporteur : Gilles Maury, Maître de conférences, HDR, LACHT ENSAP Lille

- Examinatrice : Amandine Diener, Maîtresse de conférences, GRIEF ENSA Rennes

- Examinateur : Gilles Marseille, Maître de conférences, LOTERR, Université de Lorraine

- Directrice de thèse : Hélène Vacher, Professeur HDR émérite, LHAC ENSA Nancy

- Co-directeur de thèse : Gauthier Bolle, Professeur HDR, UMR ARCHE ENSA Strasbourg

Actualité école

Conférence Mathieu Berteloot - SAP DIJON

Il fera peut être beau demain ?

MER. 22 OCT. / 19h Métropole de Dijon

Conférence Mathieu Berteloot - SAP DIJON

Il fera peut être beau demain ?

Mathieu Berteloot

Architecte - atelier Hart Berteloot (Lille)

Maître de conférences à l'ENSAP de Lille

architecture et patrimoine à Dijon

Mercredi 22 octobre 2025 / 19h

Métropole de Dijon - Salle du conseil

L'ARCHITECTURE, FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les transformations actuelles de nos sociétés, les enjeux économiques, politiques et sociaux, la pression environnementale ou encore la mondialisation modifient profondément nos manières de comprendre, de représenter et de concevoir l'architecture aujourd'hui. Dans ce contexte d'incertitude, l'exercice du projet architectural nécessite de réinterroger nos outils, nos méthodes et nos rôles.

En tant que praticien mais aussi enseignant, Mathieu Berteloot considère l'ère de la transition comme point de départ d'une juste réflexion architecturale. Celle-ci, intègre la question de la transition écologique dans un cadre plus large, en abordant aussi bien la notion de tiers paysage que celle de tiers lieux, en explorant la question de l'hybridation programmatique ainsi que celle du commun. Et tout cela doit être mené en parallèle des transitions politiques, économiques et sociétales contemporaines.

Face au changement climatique, le projet d'architecture exige désormais une prise de position claire vis-à-vis de l'espace afin de préserver les ressources naturelles.

LES OUTILS DE LA CONCEPTION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

Selon Mathieu Berteloot, l'enseignement de l'architecture ne vise ni le consensus ni un consentement contraint. Les projets développés par les étudiants lors de la semaine Architecture et Patrimoine à Dijon, cette année, ne chercheront pas à répondre à des attentes figées ou à des scénarios préconçus. Ils seront avant tout proactifs : des projections réfléchies d'une réalité urbaine et paysagère, servant de support à la discussion à travers une expression architecturale précise.

« Penser » le projet, c'est d'abord apprendre à maîtriser les outils de la conception. Cela passe par les moyens de représentation — le dessin à la main, le collage, la maquette — mais aussi par une compréhension fine des ressources, et de la matière.

Tout au long de cet exercice intensif, l'apprentissage de ces outils dès les premières visites de site viendra nourrir une réflexion collective. La maquette, le collage ou le croquis ne seront pas uniquement des moyens d'analyse ou d'observation ; ils sont aussi les instruments de conception.

Mathieu Berteloot est architecte DPLG, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille. Après différentes expériences à Paris et en région, il co-fonde en 2010 l'atelier Hart Berteloot avec Heleen Hart. Cette collaboration fructueuse est marquée par une reconnaissance régulière, notamment en 2024 avec le prix AMO et le Prix D'Architectures 10+1 pour un petit troquet à Quesnoy-sur-Deûle, ainsi qu'en 2021 avec le Grand Prix D'Architectures 10+1 pour le pôle culturel et cinématographique de Marcq-en-Baroeul. Leur projet du conservatoire de musique et pôle culturel de Montataire a aussi été finaliste du prestigieux prix Mies Van der Rohe en 2019.

Mathieu Berteloot est architecte DPLG, diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille. Après différentes expériences à Paris et en région, il co-fonde en 2010 l'atelier Hart Berteloot avec Heleen Hart. Cette collaboration fructueuse est marquée par une reconnaissance régulière, notamment en 2024 avec le prix AMO et le Prix D'Architectures 10+1 pour un petit troquet à Quesnoy-sur-Deûle, ainsi qu'en 2021 avec le Grand Prix D'Architectures 10+1 pour le pôle culturel et cinématographique de Marcq-en-Baroeul. Leur projet du conservatoire de musique et pôle culturel de Montataire a aussi été finaliste du prestigieux prix Mies Van der Rohe en 2019.

Parallèlement à sa pratique professionnelle, Mathieu Berteloot s'implique dans des projets de recherche et d'exposition, collaborant avec des figures majeures telles que Rem Koolhaas lors de « Mutations » en 2000, ou encore avec Arc en Rêve pour l'exposition « Les usages du monde » en 2021. Ces expériences nourrissent une réflexion approfondie sur la transformation des territoires habités.

Convaincu que la complexité territoriale, sociale et matérielle de ces espaces impose une approche sensible et respectueuse, Avec Heleen Hart, ils privilégient systématiquement la transformation de l'existant à la démolition. L'atelier Hart Berteloot s'est ainsi spécialisé dans la réhabilitation, la restauration, l'agrandissement, le changement d'affectation et le réemploi du déjà là. Qu'il s'agisse de bâtiments ordinaires ou monumentaux, anciens ou récents, reconnus ou anonymes, chaque construction est traitée avec une même attention rigoureuse : son histoire est minutieusement retracée, ses potentialités pour l'usage, la structure et l'écriture architecturale soigneusement évaluées.

Depuis 2009, en parallèle des projets construits, Mathieu Berteloot est maître de conférences à l'ENSAP Lille, où il co-dirige avec Véronique Patteeuw le Studio Spolia. Cet atelier de projets s'attache à explorer les enjeux de la transformation du « déjà-là » face aux défis posés par le changement climatique, poursuivant ainsi son engagement pour une architecture responsable et respectueuse des héritages.

Actualité école

Podcast

Promenades ethnologiques en Lorraine

réalisé par les étudiants de l'ENSA Nancy

Podcast

A écouter sur les plateforme dès le 22 septembre 2025

podcast réalisé par les étudiants en 1ère année de cycle master

de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy :

Audrey CASTILLO, Louane LE PERRON--GOURVIL, Thomas PAPELIAN et Guillaume THIROUIN

encadré par Romain ROUSSEAUX-PERIN, maître de conférences associé

Promenades ethnologiques en Lorraine est un podcast animé et réalisé par les étudiants en 1ère année de cycle master de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy, dans le cadre du séminaire d'études urbaines dispensé par Romain Rousseaux-Perin, maître de conférences associé à l'école d'architecture de Nancy.

Pour cette troisième saison, les étudiants et étudiantes Audrey Castillo, Louane Le Peron-Gourvil, Thomas Papelian et Guillaume Thirouin présentent leur enquête de terrain menée en 2025, durant cinq mois, auprès de la commune de Chavigny (54). A travers cinq épisodes, ils interrogent la manière dont cette commune périurbaine de la ville de Nancy fait face à la sobriété foncière. Entre entretiens, micros-trottoirs et balades sonores, la parole est donnée aux habitants, aux élus, aux professionnels pour raconter un territoire traversé par des tensions entre construction, préservation et usages quotidiens.

Épisode 1. Les territoires périurbains confrontés à la sobriété foncière

Épisode 2. Marcher sur l'axe, lire les silences.

Épisode 3. La Rosière : une enclave où le temps s'arrête.

Épisode 4. Le Jardinot : pourquoi construire ici ?

Épisode 5. Observer, écouter, comprendre.

A découvrir ici

Rédaction et présentation : [Audrey CASTILLO, Louane LE PERRON--GOURVIL, Thomas PAPELIAN]

Montage et mixage : [Audrey CASTILLO, Louane LE PERRON—GOURVIL, Guillaume THIROUIN]

En partenariat avec la Multipole Nancy Sud Lorraines

les suivre sur instagram : @promenadesethno

Les précédentes saisons toujours disponibles :

Saison 1 - Les enjeux de la sobriété foncière à Bruley et Goviller.

De Manon Antoine, Solène Freund, Noa Freyburger, Marwa Haddari, Jules Jung, Imane Laidi, Meryam Najjari et Zineb Zermani.

Partenaire : Multipole Nancy Sud-Lorraine

Saison 2 - Demain, les Grands Moulins.

De Gwenaëlle Hubler, Salma Ibrahimi, Imane Janati Idrissi, Natasha Lim-Essig, Hélène-Amélie Perakis et Glwadys Rogol.

Partenaire : AVQ / Commission des Grands Moulins